今日は金山遺跡を見に行く。

江戸時代の人形がある坑道は写真などで有名だ。その外にもいろいろあるだろうとは考えていたが、半日もあれば見終わるだろう、ぐらいに思っていたのが甘かった。

金山遺跡があるのは赤丸あたり。相川(あいかわ)という地域。

真野の宿から18km、30分ほど走り、相川に着く。

現地の案内図。えっ、こんなにあるの?

地区が5つ。山のほう(東側)から、

・大立(おおだて)地区

・高任(たかとう)地区

・間ノ山(まのやま)地区

・北沢(きたざわ)地区

・大間(おおま)地区

面白い! よし! 山のほうから順に全部回ってやろうじゃないの。

ということで、まず大立地区へ。

大立竪坑(おおだて たてこう)。明治10年(1877年)完成の西洋式竪坑だ。

見上げると正面の名称が何かおかしい、、、

佐渡金

大立竪

って、なに?

右端の「山」と「坑」がないのだ。

う~む。関係者はどうした? 気づかないのか、直す気がないのか? たいして費用がかかるとは思えないが、、、

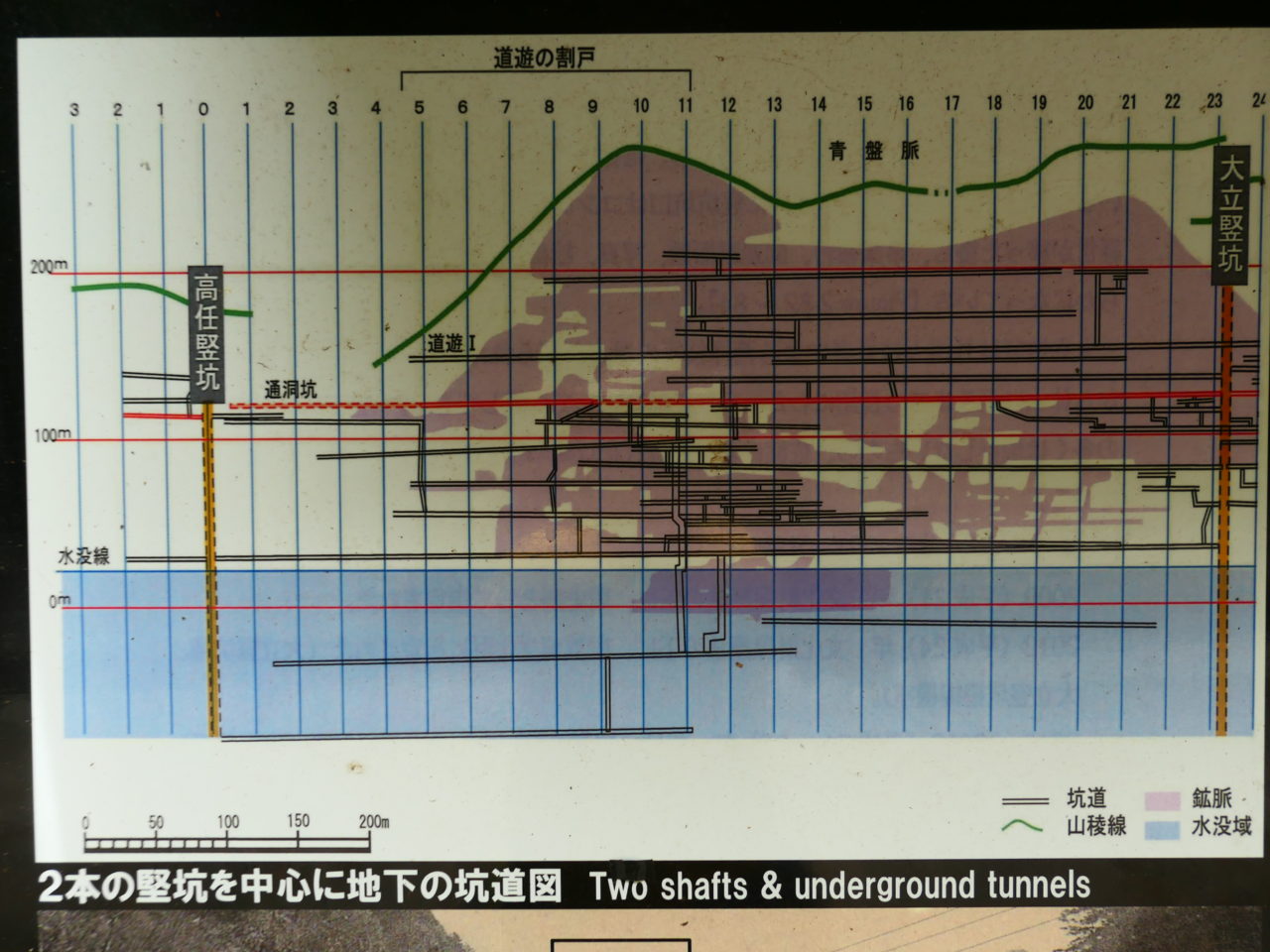

竪坑は、地表と(水平の)坑道を結ぶ垂直な坑道。上図では右端と左端にある。大立竪坑は右端のほう。

最終深度352m。巻き上げ動力は、馬→蒸気機関→電動機と変化。平成元年まで稼働していたらしい。

櫓の右側に石段がある。登ってみよう。

櫓の真ん中あたりに出る。巻き上げ動力装置などが見られるかと思ったのだが、、、

ゲートには鍵が、、、残念!

次に行こう。少し西の高任地区に向かう。

200mほど走ると大切山抗(おおぎりやまこう)。

坑道の入り口が見える。立入禁止。

江戸初期に山師(やまし、鉱山業者)の与次右衛門(よじえもん)が14年かけて400mの坑道を掘り進め、大鉱脈を発見したらしい。

空気不足を防ぐため、坑道を2本、平行に掘り、途中で数ヶ所貫通させて空気を循環させた、と解説にある。なるほど。

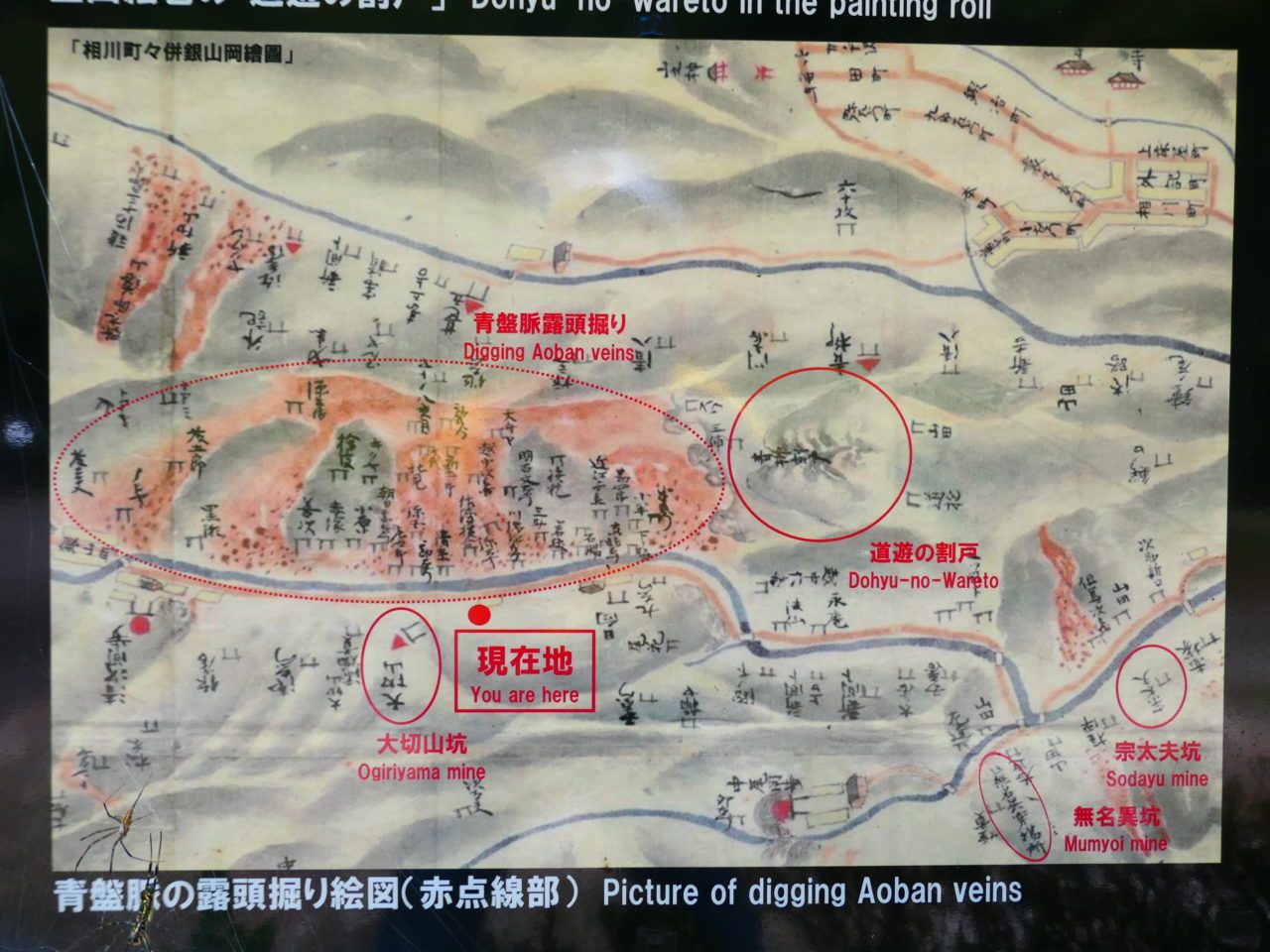

案内板の絵図。すぐ向こうが「青盤脈露頭堀り」というものだったらしい。

茶色の地肌が露頭堀りしたところ。

穴がある。狸の穴に似ているから狸穴という。もちろん金を掘った穴だ。

垂直に切り立った山が見える。道遊の割戸(どうゆうのわりと)という。金を掘った結果、山がV字にえぐられてしまったのだ。

さらに300mほど進むと「史跡 佐渡金山」という観光スポット。

坑道に入れる。有料。株式会社 ゴールデン佐渡の運営。

坑道は、宗太夫坑(そうだゆうこう)、道遊坑(どうゆうこう)の2つ。

宗太夫坑の案内。当時の姿を伝える人形が配置されている。

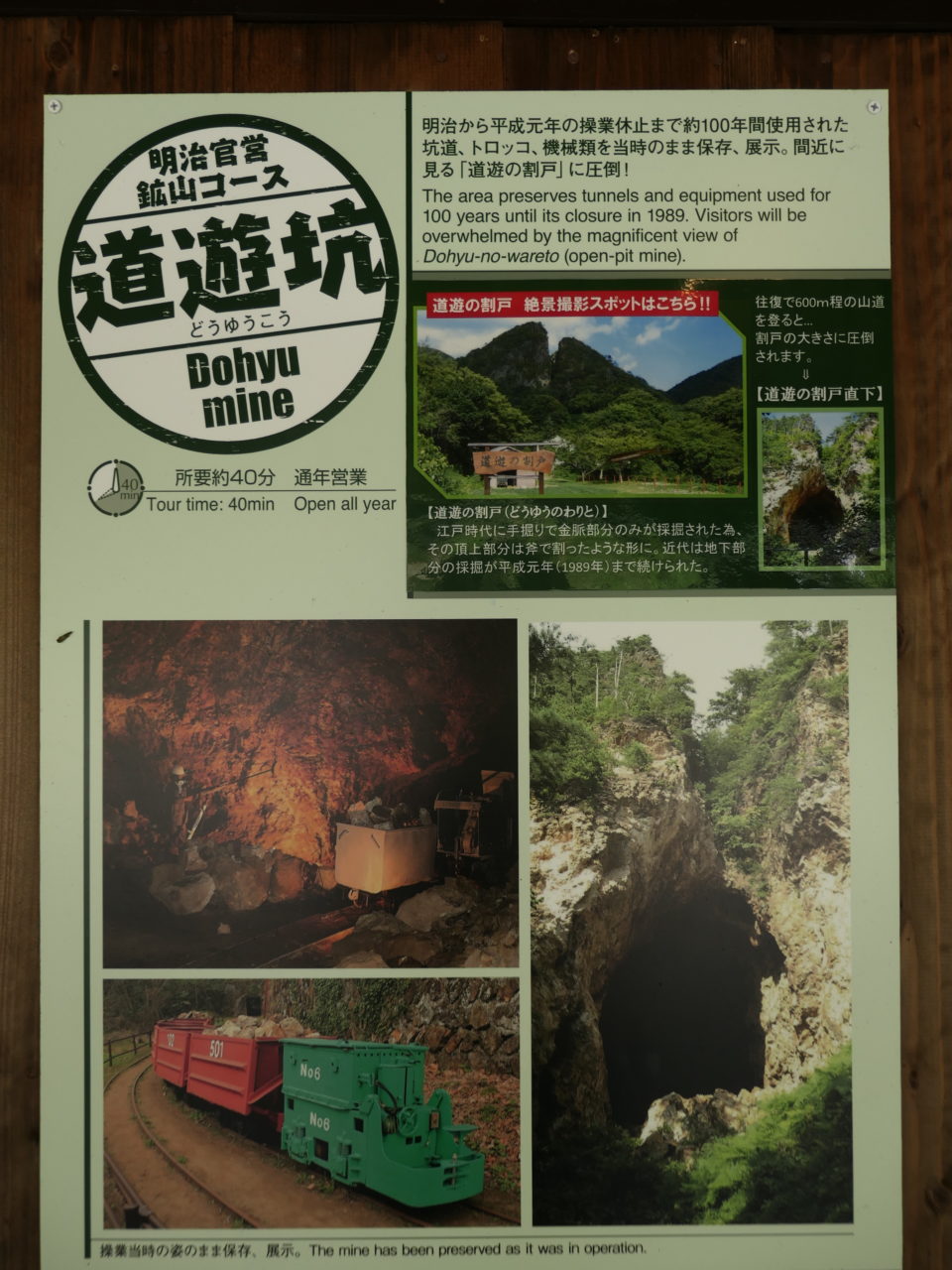

道遊坑の案内。

係員の説明では、道遊坑に入ると道遊の割戸が正面から見られるとのこと。さっき見たのは裏側からだったようだ。山に表裏があるの?という気もするが、、、

坑道も含めて付近一帯がゴールデン佐渡という企業の所有らしい。坑道入り口の隣には土産物店がある。坑道に入ると最後に土産物店に出てくるという流れ。観光地によくあるパターン。

土産物店を覗いてみる。

人気No.1 小判チョコレート 埋蔵金。サンプルを食べてみる。普通のチョコレート。中から金は出てこなかった。

人気No.2 純金カステラ。表面に金粉らしき文様が、、、 カステラ自体が金ぽい。

大きさがベストマッチなのがこれ。金箔・栗ようかん。金の延棒サイズ。

小判トランプ。キングはお殿様。お正月に使うと盛り上がりそう。買いたいな、と心が動いた。

金塊型BOXティッシュ。総額約200億円。200円 × 325本 = 6万5千円で大金持ちになった気分?

気に入ったのはこれ。

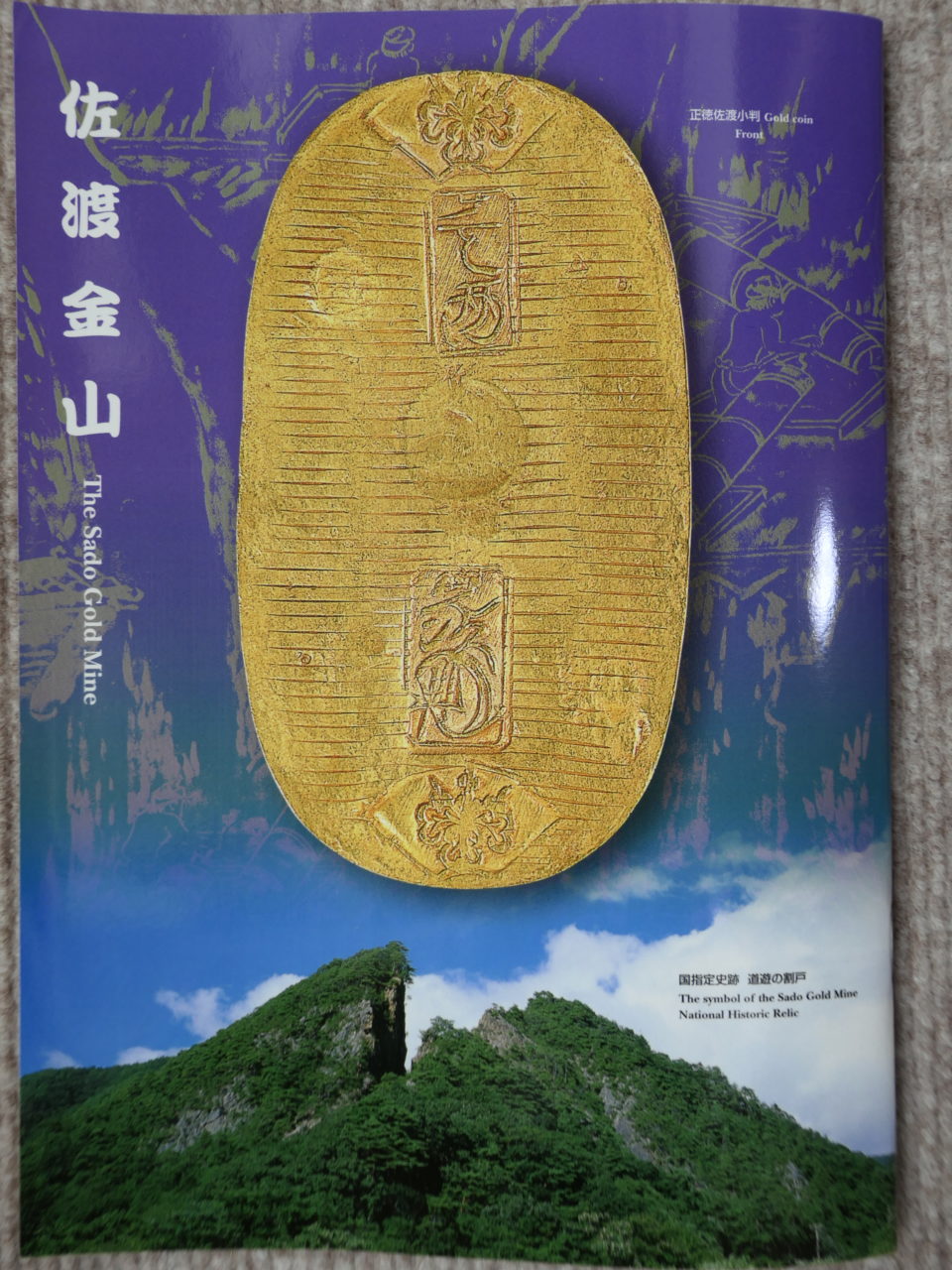

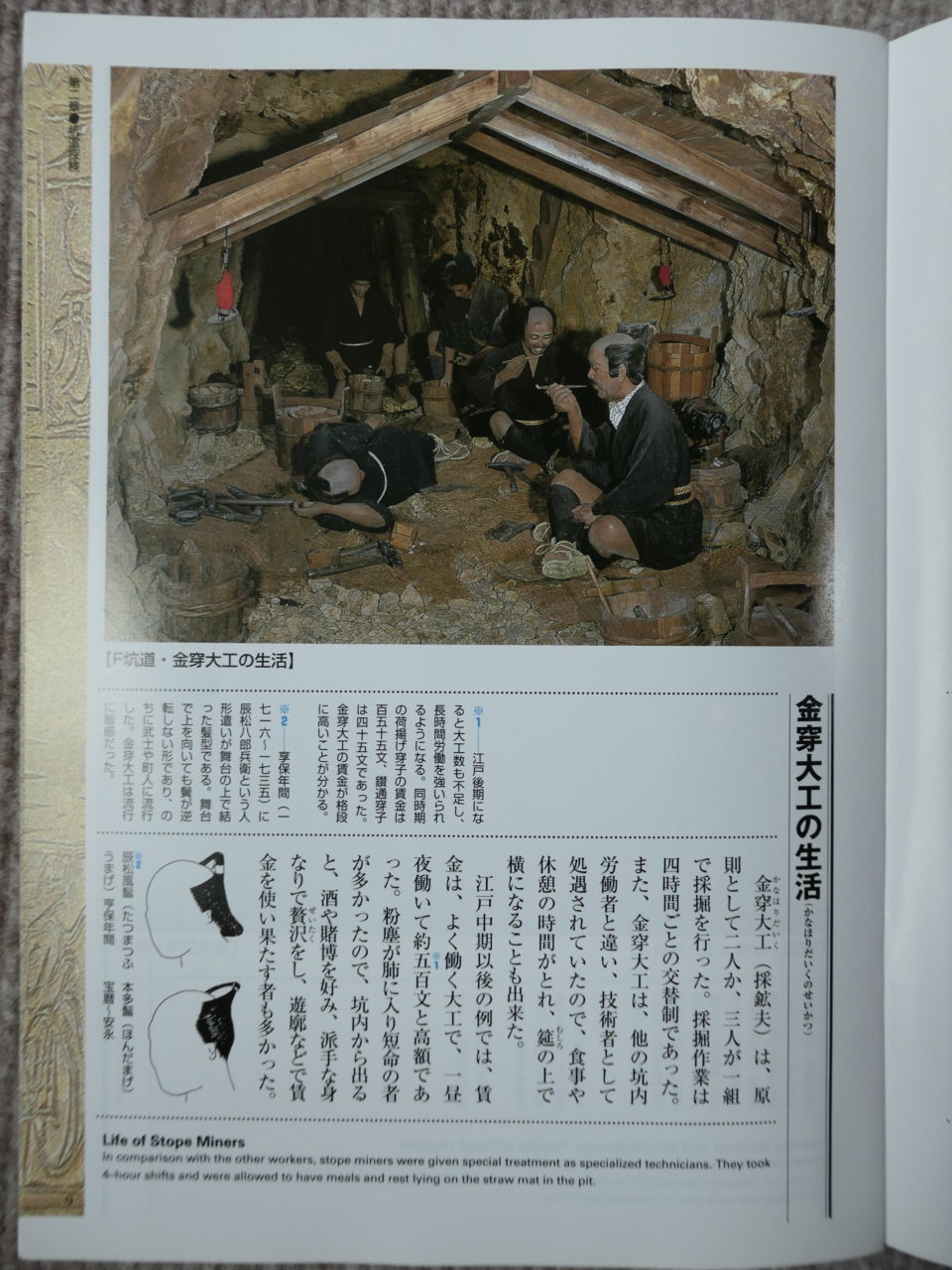

宗太夫坑の解説書。A5サイズ、オールカラー。

(注)写真は無断掲載。苦情が来て削除するまでの期間限定掲載。

写真と詳細な解説が40ページ。表紙は本文とは別の厚手の紙。全ページに光沢感のあるコーティングがしてある(PP加工という)。

これで100円。安い! 即、ゲット。

印刷費が100円以上かかっているはず。どう考えても赤字。補助金が出ているのかも?

ということはさておき、ここに行ったら買うのが正解。強く推奨。

読めばわかる、ということで、坑道には入らず。先に進む。

土産物店の道を挟んだ向かいにある宗太夫坑入り口。チケットを買う入り口とは別のもの。ここからは入れない。

「佐渡金銀山を世界遺産に」の旗は、佐渡市役所産業観光部の世界遺産推進課のもの。あとで知ったのだがホームページもある。

周辺案内図によると、粗砕場(そさいば)・貯鉱舎が近い。搗鉱場(とうこうば)跡もある。

300mほど走る。

粗砕場。金などの鉱石を含む土を粗く砕く施設。残念ながら敷地内は立入禁止。

貯鉱舎。砕いた土を貯めておく施設。

貯鉱舎の隣にある石積アーチ橋。写真左手。

なかなか渋い。

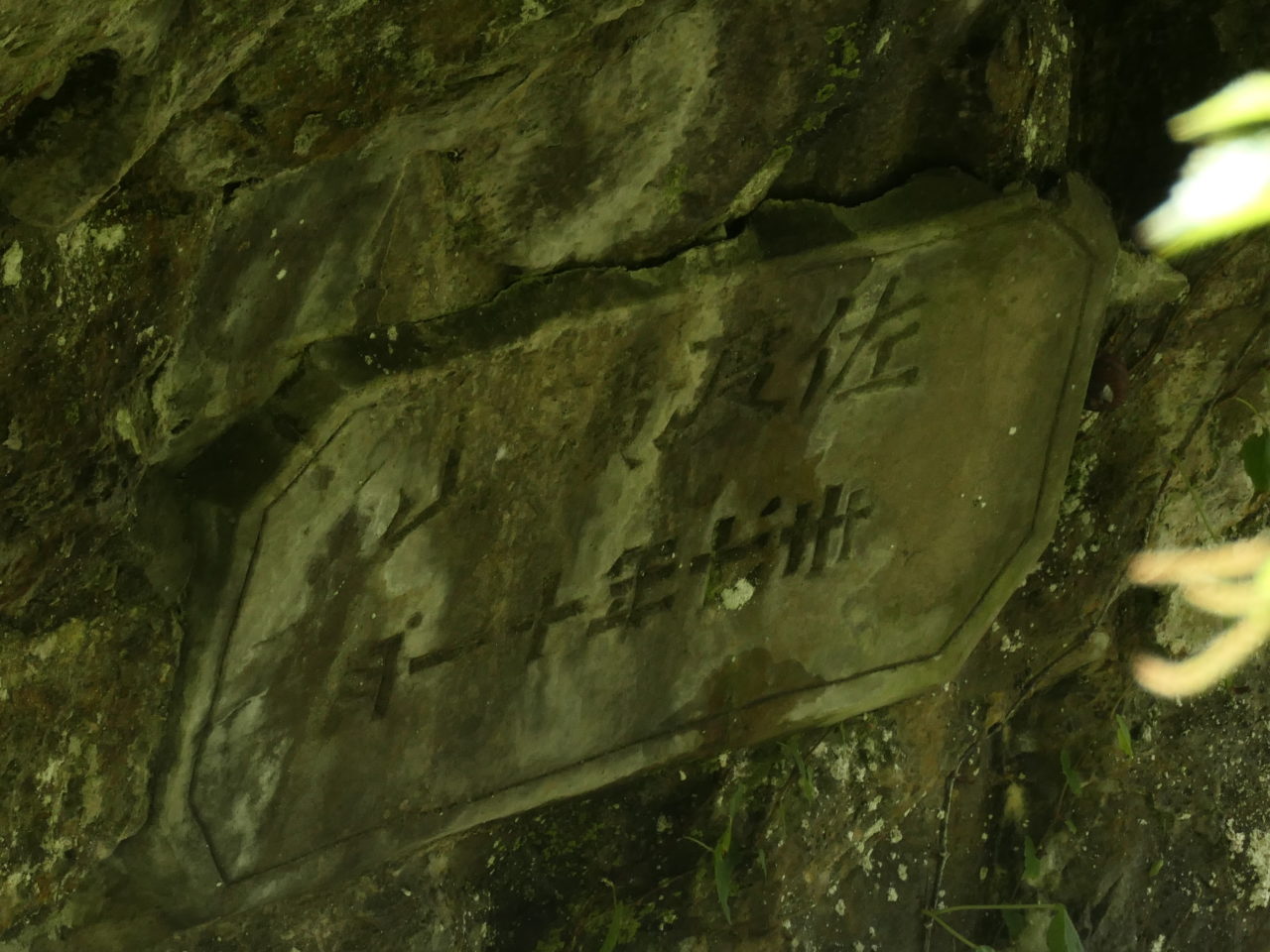

橋の内壁には銘板が残っている、とある。さっそく探す。

あった! これだ。

石積アーチ橋は2つある。下流の橋の上に乗り、上流の橋を撮る。

なかなか絵になっている。桜が咲くと綺麗だろう。

相棒バイクの正面に粗砕場がある。立入禁止表示の下に(株)ゴールデン佐渡とある。企業の所有物は開放が難しい。老朽化しているし。有料にして管理人を置いても、観光客が入るとは思えない。採算は合わないだろう。

道の反対側には搗鉱場(とうこうば)跡。当時の日本では最も整備された製錬所だったようだ。

この廃墟感! いいですね。

200mほど行くと金山茶屋。

駐車場から見える道遊の割戸。V字にえぐれている。下の白いのは粗砕場の屋根。

400mほど進む。

無宿人の墓の入り口。右手の階段を登っていく。墓ではなく供養塔があるらしい。

階段を登る。赤茶けた壁が印象に残る。

途中の標識。このあたりは間ノ山地区。金山関係者が住んでいた町がある。

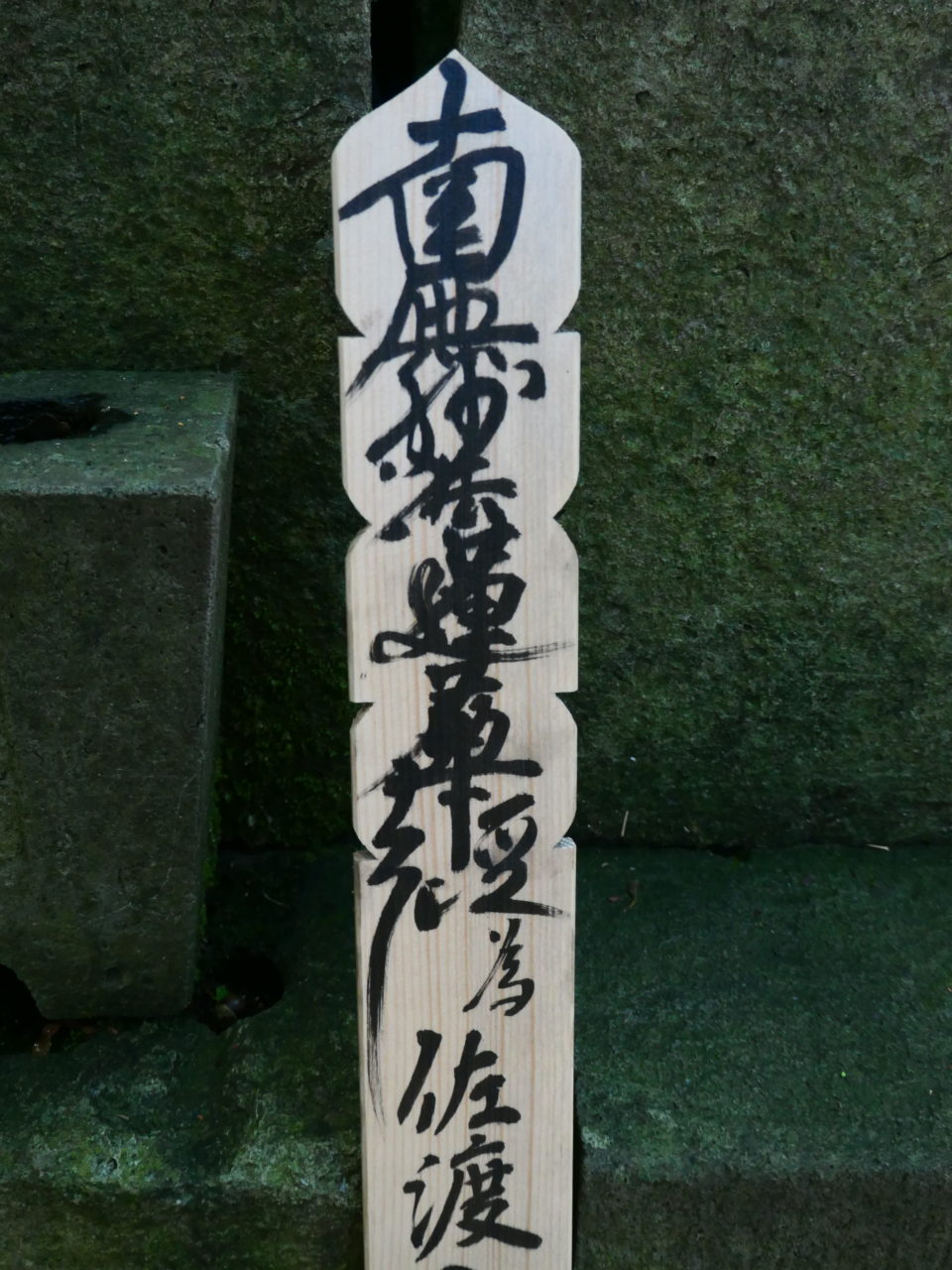

無宿人供養塔の一つ。書体が面白い。

「江戸」とあるのは無宿人が江戸から連れてこられたから。治安維持の名目で幕府が無宿人を拘束し、佐渡に送り込んだらしい。

これも同じ書体。

塔婆も同じ書体。現在も同じ書体で統一されている。

なぜこの書体で統一されているのか? 調べたら面白いかも。

分岐点の標識にあった、中町、京町に向かう。

次郎町。鉱山労働者の居住地、とある。今は建物はない。なぜかお地蔵さん。

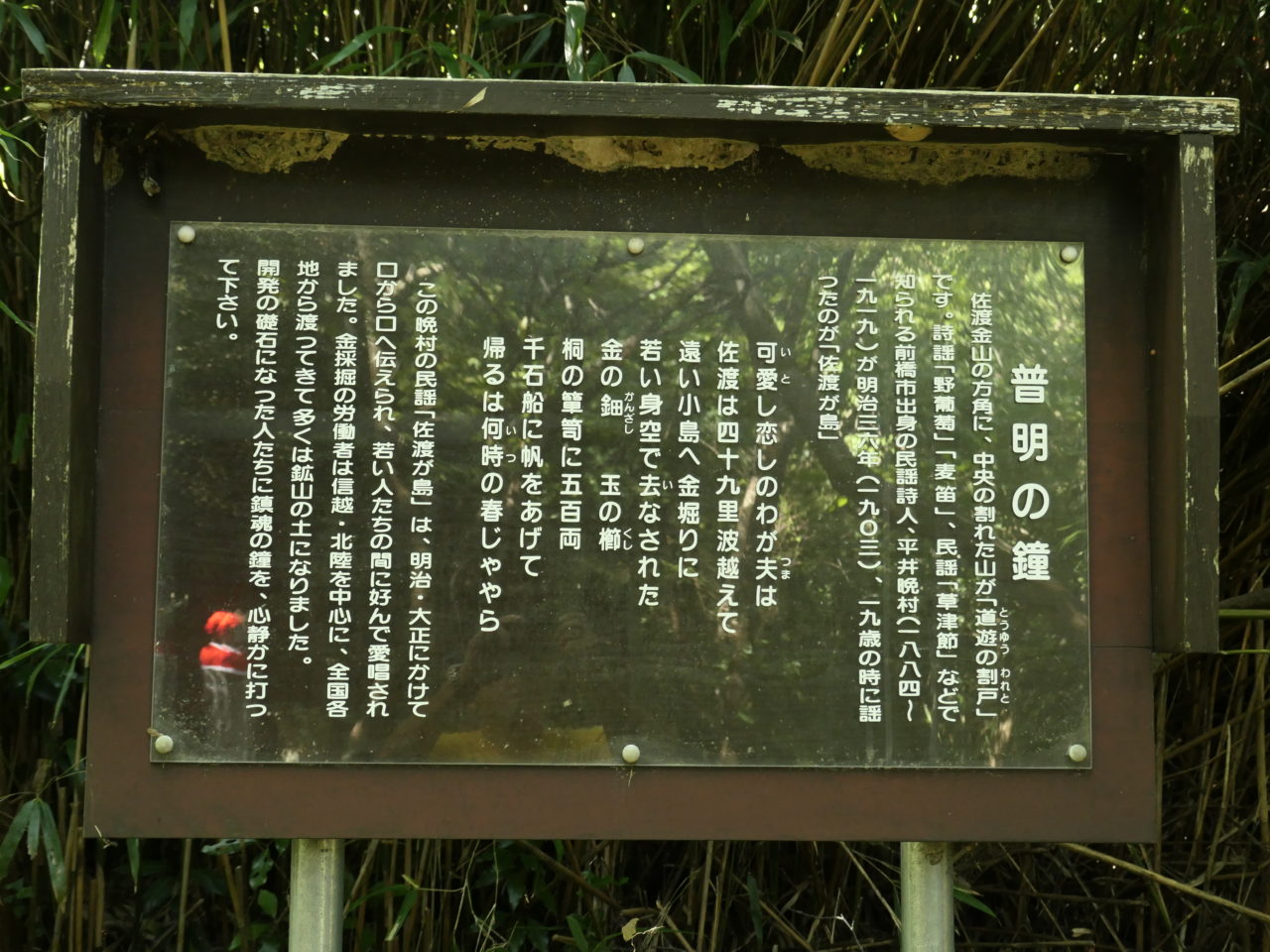

お地蔵さんの向かいの普明の鐘。「開山以来の一切諸霊の鎮魂」とある。

ついてみる。

ゴーン~~~~~~~~~~~~

あたり一帯に響き渡る。誰がついても鎮魂になるのだろうか? つく人の想いしだいか。

普明の鐘の解説。「佐渡が島」という民謡の歌詞がいい。ジンとくるものがある。

数分歩くと大工町に出る。「金銀山坑夫の町」とある。空地が目立つ。

このまま京町に行くと相棒バイクから離れすぎる。いったん戻るか。

廃屋がチラホラ。

イチジクに群がる蜂。ホバリングしている。飛ぶ蜂を撮ったのは初めて。ちょっと嬉しい。

万照寺の門。

アジのひらきも浮世の人も塩をふられて味がでる

面白い。が、確かに、とは言いにくい。自分はどうだ? 塩はたくさんふられたが、味はでたか?

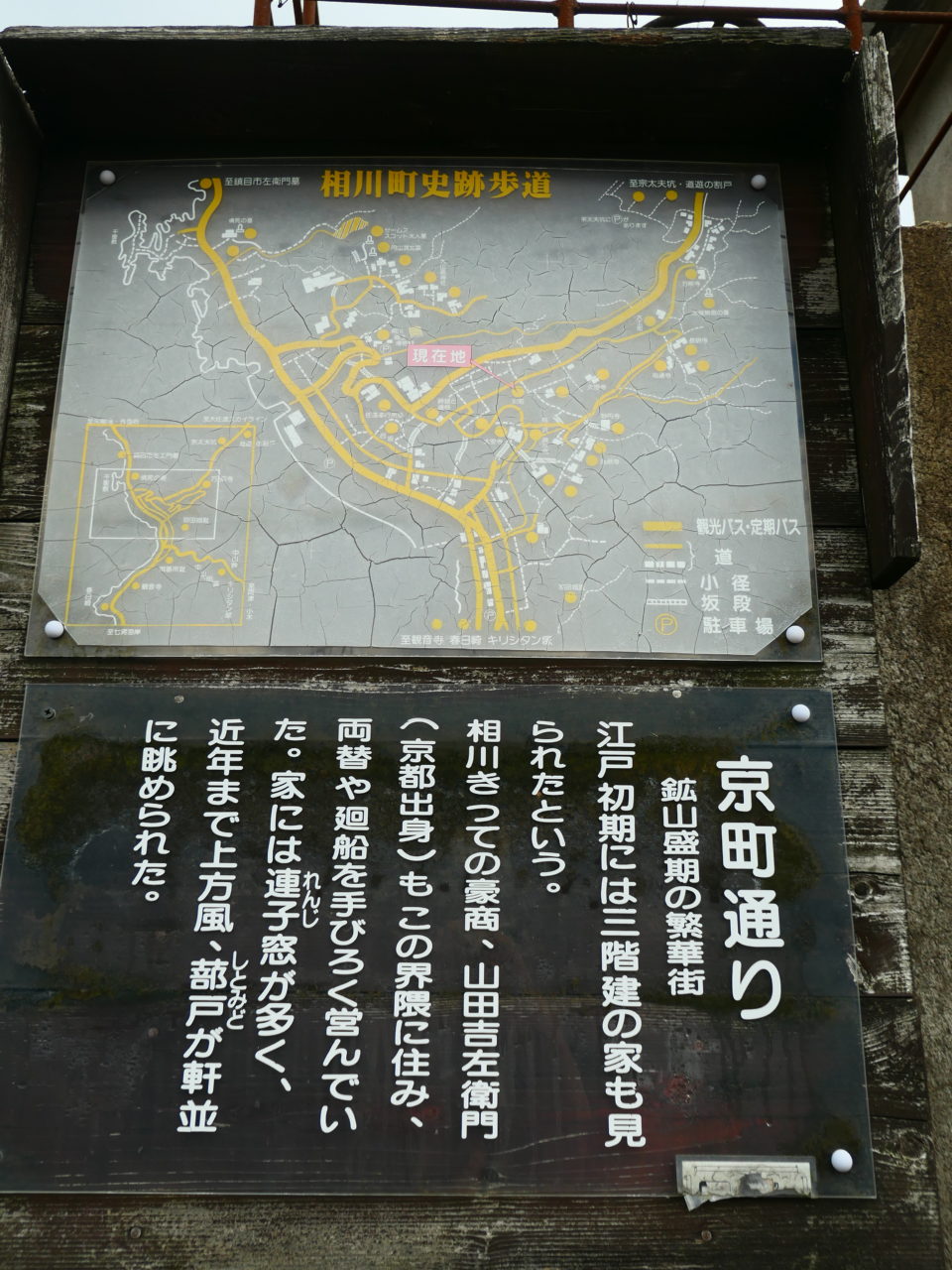

万照寺脇の相川町史跡歩道マップ。相川町というのは金山遺跡のある町。まだほとんど観ていない。

先を急ごう。

相棒バイクに戻り、乗って回ることにする。徒歩だと時間がかかりすぎる。

相棒で寺町ルートを走る。

中寺町。この案内標識はいい。位置関係がよくわかる。佐渡市の世界遺産推進課が整備したもの。2017年立案の整備計画の一環だ。

坂を登る。独特の風景が広がる。ありそうで、ない風景。

登り切ってグルっと左に旋回し、しばらく山中を走る。

大工町に出る。さっき歩いてきたところ。「金穿り(きんほり)・大工が住んだ町」とある。

撮影中に出会った方。「中寺町」「大工町」などの標識をデザイン・製作したとのこと。デザイナー&製作技術者。このあたりの昔の様子を聞かせていただいた。

今は空き地が多いけど、昔は家が続いていたんだよ。

うしろの家は誰も住んでないんですよね。

ああ、そうだな。(高齢者が)亡くなって、そのままだ。

ここに住むのはたいへんですよね?

ずっと住んでるから、そうでもないよ。いいところだよ。住めば都っていうだろ。

何? 日本一周? 気をつけてな。旨いものを食べな。

ありがとうございました。お元気で。

空き地が続く。道は狭い。市街地は遠い。生活には不便だ。

景観を守るために古い木造住宅に住む。それは辛い。

子供たちは出ていく。親だけが残る。

世界遺産になれば補助金は増えるだろう。だが制約も増える。いいのか悪いのか?

京町に向かう。

途中の休憩所から道遊の割戸が見える。

相棒とのツーショット。なかなか絵になる。

新五郎町。町を開いた人の名が付いている。付近一帯に人の名が付いた町がたくさんある。

この家は昭和時代の家をリニューアルしたもの。観光客向け。家の中が見られる。

昭和だ。

建物全体。二軒長屋。

隣の家。向かって左は無人。右には住人あり。

右側の家。撮影していたら住人の女性(高齢者)が出てきて、いろいろ説明していただいた。

主観的内容が多いため割愛。

確かなのは80歳を超える女性がここで一人暮らしをしているということ。車などの移動手段を持たないので買い出しだけでも苦労する。でも、子供たちに戻ってこいとは言えない、とおっしゃる。元気なうちはいいけれど、、、

向かいにある相川拘置支所。

門が開いている。中の見学OK。

建物を入ったところ。

鉄扉の向こうが拘置エリア。

支所長室。

錆びた金庫の存在感がすごい。

坂道に沿って建てられた台形の家。中の床はどうなっているのだろう? 部屋ごとに段々になっているのだろうか?

京町に出る。

京風の家。連子窓が粋だ。

時鐘楼(じしょうろう)。時鐘(じしょう)とは、時(とき)を知らせる鐘。

埼玉県川越市の時鐘は「時の鐘(ときのかね)」と呼ばれている。「時の鐘(ときのかね)」という呼称は川越だけらしい。一般的に使うものだと思っていた。

時鐘楼とのツーショット。

坂を下る。

印象的なレンガ塀が出現。

佐渡版画村美術館。

この向かいが佐渡奉行所跡。

奉行所の建物が復元されている。

奉行所前の堀。左手は奉行家族の住まいがあった場所。家族が奉行所の中を通らずに出入りができるよう、橋が架かっている。

陽がだいぶ傾いた。北沢地区に急ごう。

500mほど坂を下ると北沢地区。

北沢浮遊選鉱場跡(きたざわ ふゆう せんこうば あと)。

浮遊選鉱という技術で鉱物(金など)を分離する施設だ。鉱物を含んだ土を油が混ざった水に入れて混ぜる。すると水に溶ける土は下に沈み、溶けない鉱物は油とくっついて浮いてくる、という仕組みだ。金だけでなく、さまざまな鉱物が分離されるのだろう。

レンガの建物は、火力発電所・発電機室棟。

斜面をうまく利用している。巨大だ。

パノラマで撮ってみた。歪んでいるが本当はまっすぐ。

向かって右側。廃墟感がすごい。

丸いのはタンクか。ツタのコントラストがいい。

向かって左側。構造体の間から後ろが見える。この廃墟感。ツタもいい味を出している。

下部手前に設置されている黒いものはライト。夜になるとライトアップされる。

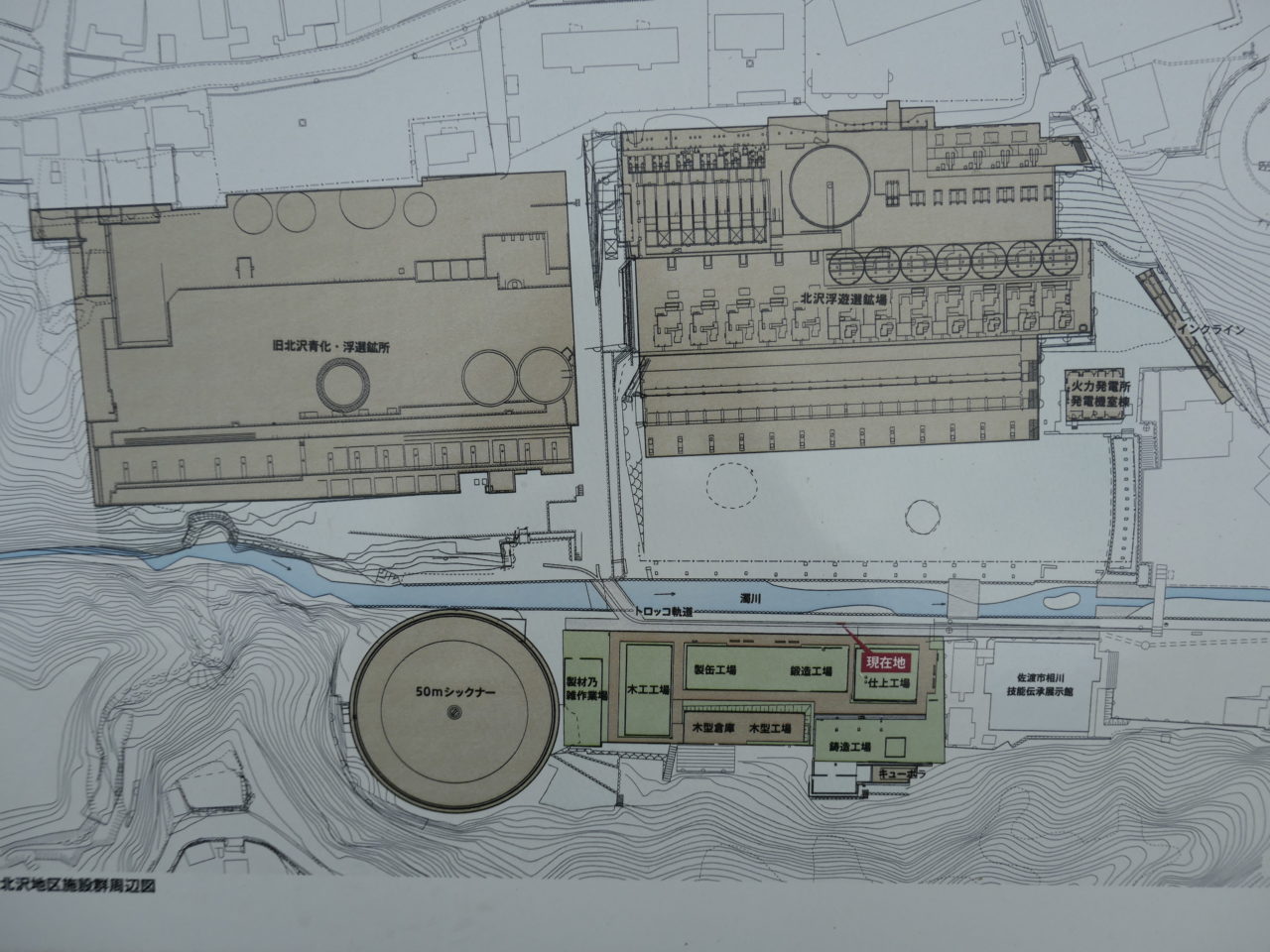

解説図。ここまでの写真は右上の建物。

左上の建物はこれ ↓

旧北沢青化・浮選鉱所。

50mシックナー。泥状の鉱石と水を分離する建造物。

鋳造工場跡に残るキューポラ。キューポラは鉄を溶かす装置。溶銑炉、溶解炉。

北沢地区は見ごたえがあった。私的廃墟トップ10に入る。

日が暮れてきた。宿へ帰ろう。

高台からの風景。

ブルーとオレンジの絶妙なハーモニー。

30分ほど夢中でシャッターを切り続けた。

日没寸前。オレンジが朱に変わる。最後の輝き。

【本日の計画変更】

佐渡がこんなに見どころ満載とは思わなった。不勉強の至り。

2日ほど滞在を伸ばすことに決め、同じ宿に延泊の手配。

帰りのフェーリーは予約していないので無問題。

明日は、金山関連遺跡群で残りの一つ、大間港跡を見に行く。

面白そうな予感がする。楽しみだ。