今日は大雪山の旭岳に登る。

黒岳では出発が遅かった反省を踏まえ、今日は早めに出ることにした。

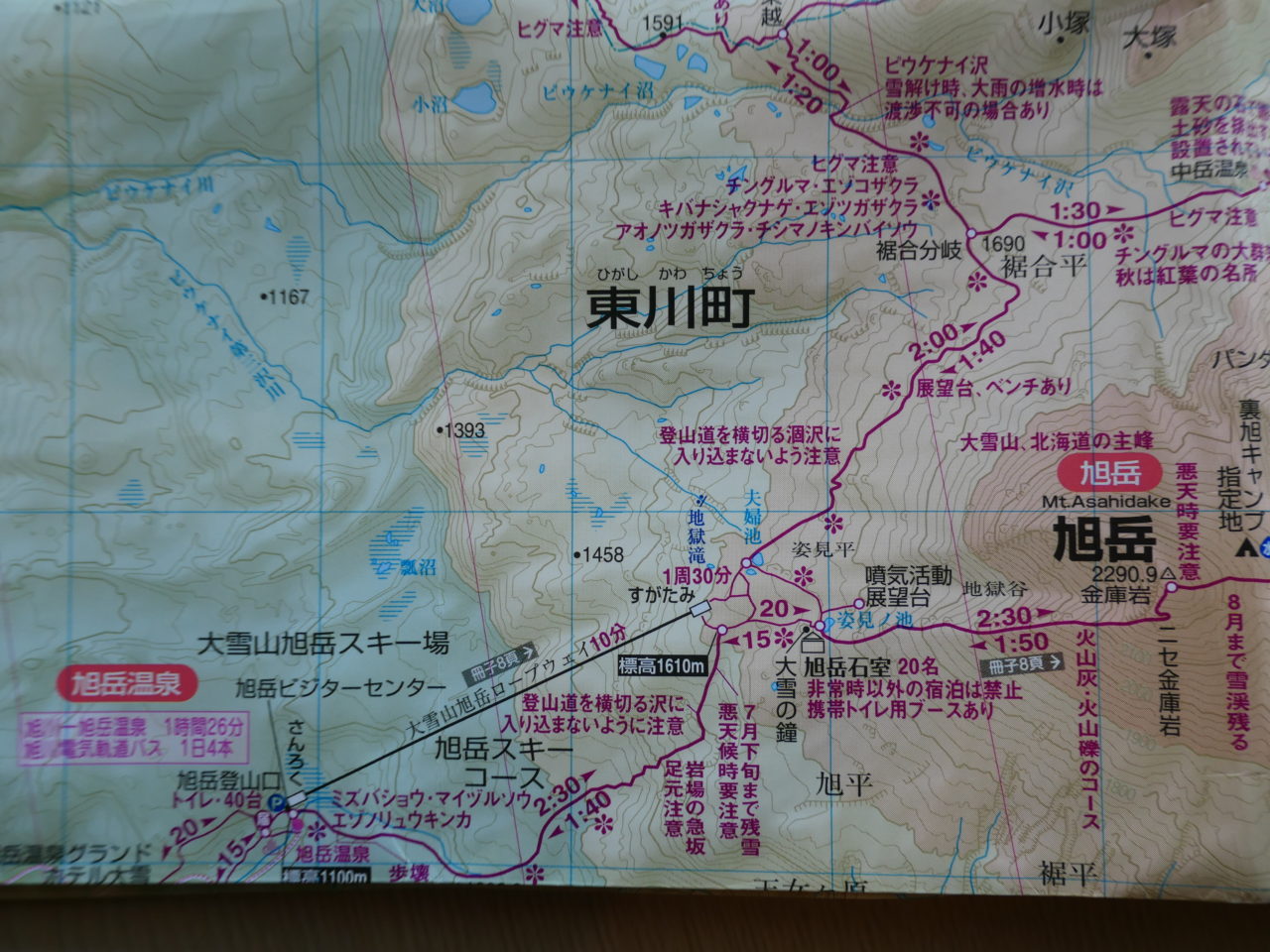

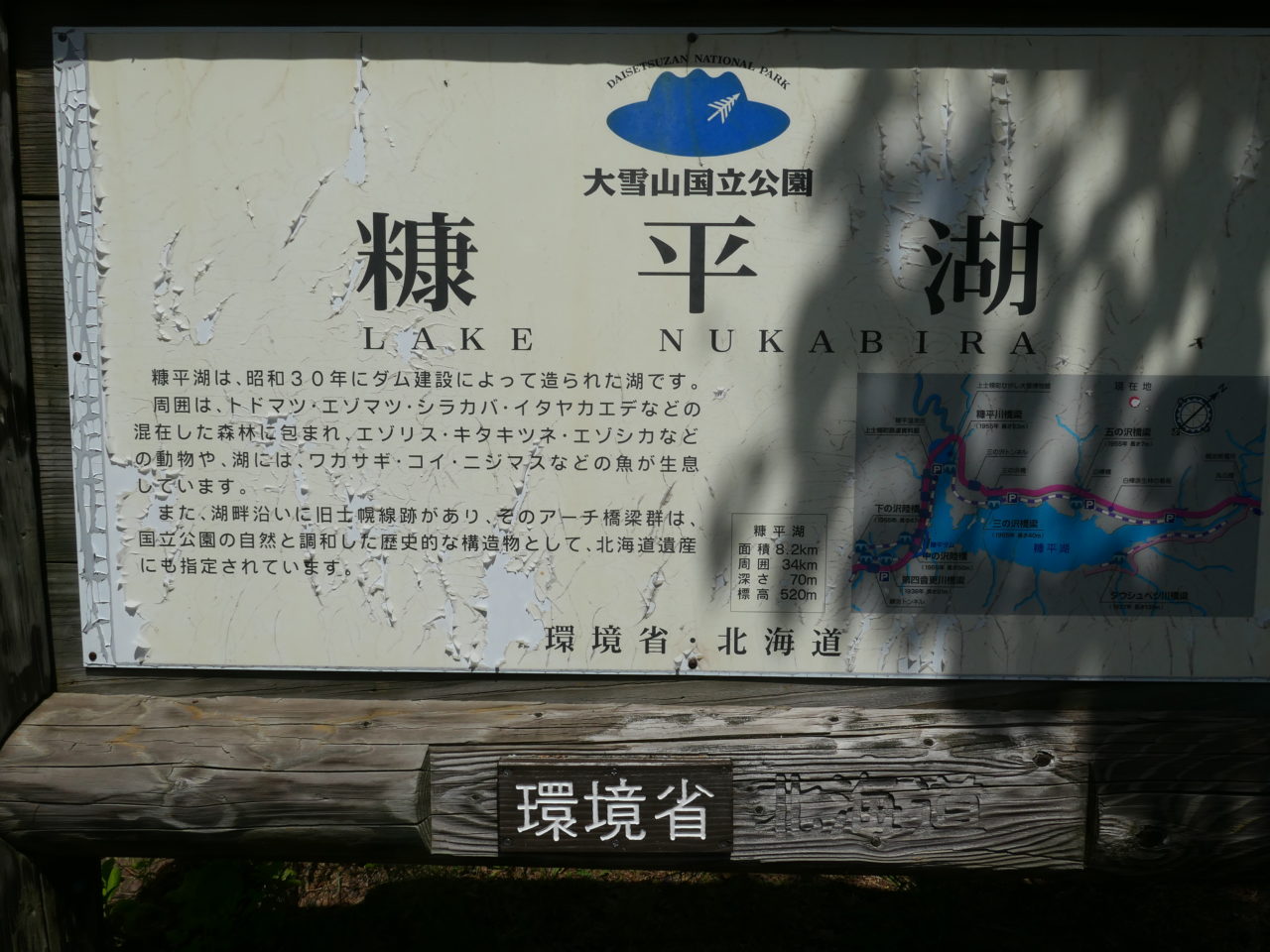

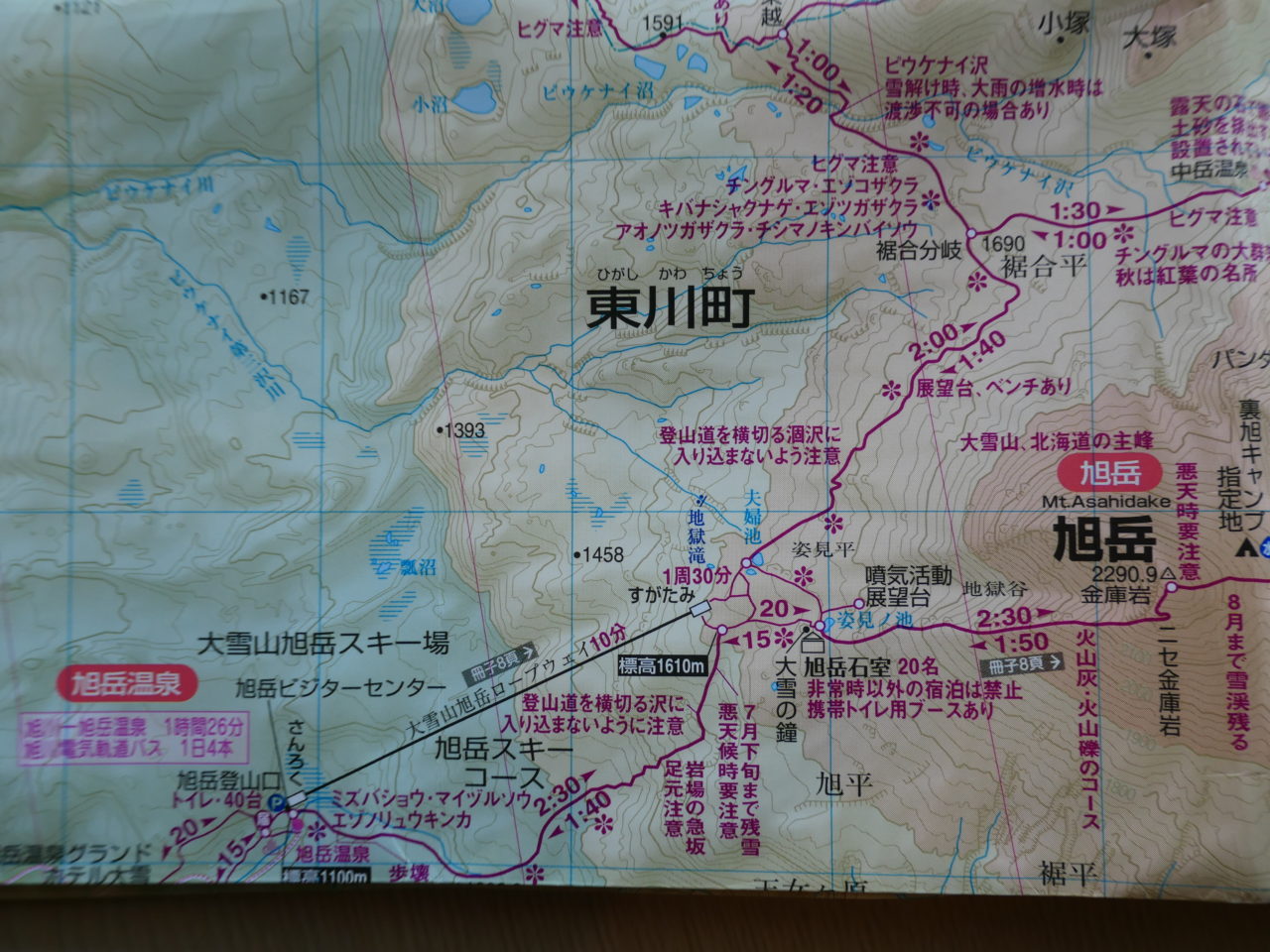

今日のルートは登山用地図ではこんな感じ。

0630 朝食抜きで天人峡の宿を相棒で出発。

旭岳が見えてきた。いい天気だ。雲もない。

0710 大雪山旭岳ロープウェイの山麓駅に到着。駐車場に相棒を停める。

0730 ロープウェイで出発。

乗客は少ない。全員が登山者だ。右手の若いご夫婦は赤ちゃん連れ。登山用のベビーキャリアで赤ちゃんが寝ている。

旭岳が近づく。雲が全くかかっていない。今日も登山日和だ。

10分ほどで5合目の姿見駅に到着。

案内板を確認。気温18度。やや寒いか。登山口は図の右上、姿見の池の右側だ。一直線には向かわず、左側のすり鉢池や鏡池を回ってから行くことにする。

ロープウェイの駅の前に出る。山頂に雲がかかり始めた。いやな予感。写真右手の白いのは残雪。

分岐点の案内。左方向の「姿見の池(右まわり)1.0 km」のほうに向かう。

この分岐点を左に折れる。旭岳にはさっきより雲がかかってきた気がする。

満月沼。小さな白い花がかわいい。

すり鉢池。白いのは残雪。旭岳の山頂は雲でまったく見えない。

いろいろな高山植物がお出迎え。花の季節の登山は楽しい。

少し進んで振り返ると夫婦池。

大きいほうの鏡池と小さいほうのすり鉢池を合わせて夫婦池と呼ぶ、とある。絶対に離婚できない夫婦。仲が良ければいいのだが。まあ、ケンカのネタもないか。

噴煙を上げる火口に向かう道がある。行ってみよう。

ここで行き止まり。目の前で噴煙が出ている。簡単に登山気分が味わえるのでおススメ。

引き返して、姿見の池に向かう。

池の手前の休憩所。

「北海道で一番高い旭岳の頂上まで約2km、2時間のコースです。登山道は小石や熔岩粒で、とても滑りやすい道です。」とある。確かに滑りやすそうだ。

0855 さて、出発しよう。12時前には山頂に着けるはずだ。

赤茶色の熔岩粒の道が続く。小さな粒の上を歩くので滑りやすい。

噴煙を上げる火口を見降ろしながら登る。

6合目。ずっとこんな感じの道が続く。

登るにつれてガスが濃くなり、風も強くなる。

帽子を吹き流しにしてみた。上下にバタバタ揺れる。グルグル回る。紐がねじれる。風の強さがよくわかる。

寒い。鼻水が出てきた。富士登山の2日目の朝も風が強かったが、身を隠せる地形だった。風から身を隠せば寒さをしのげた。ここは身を隠すものがない。

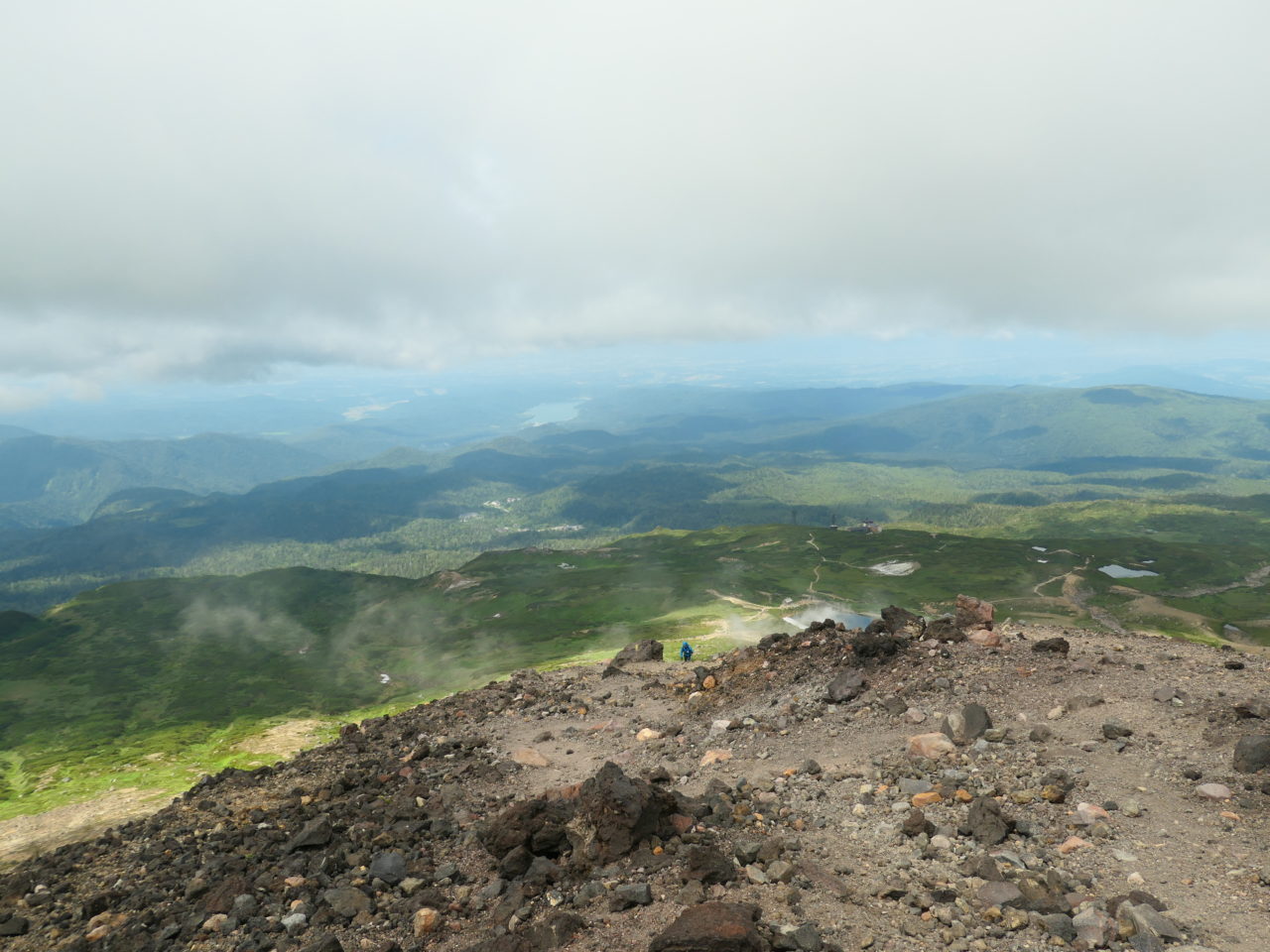

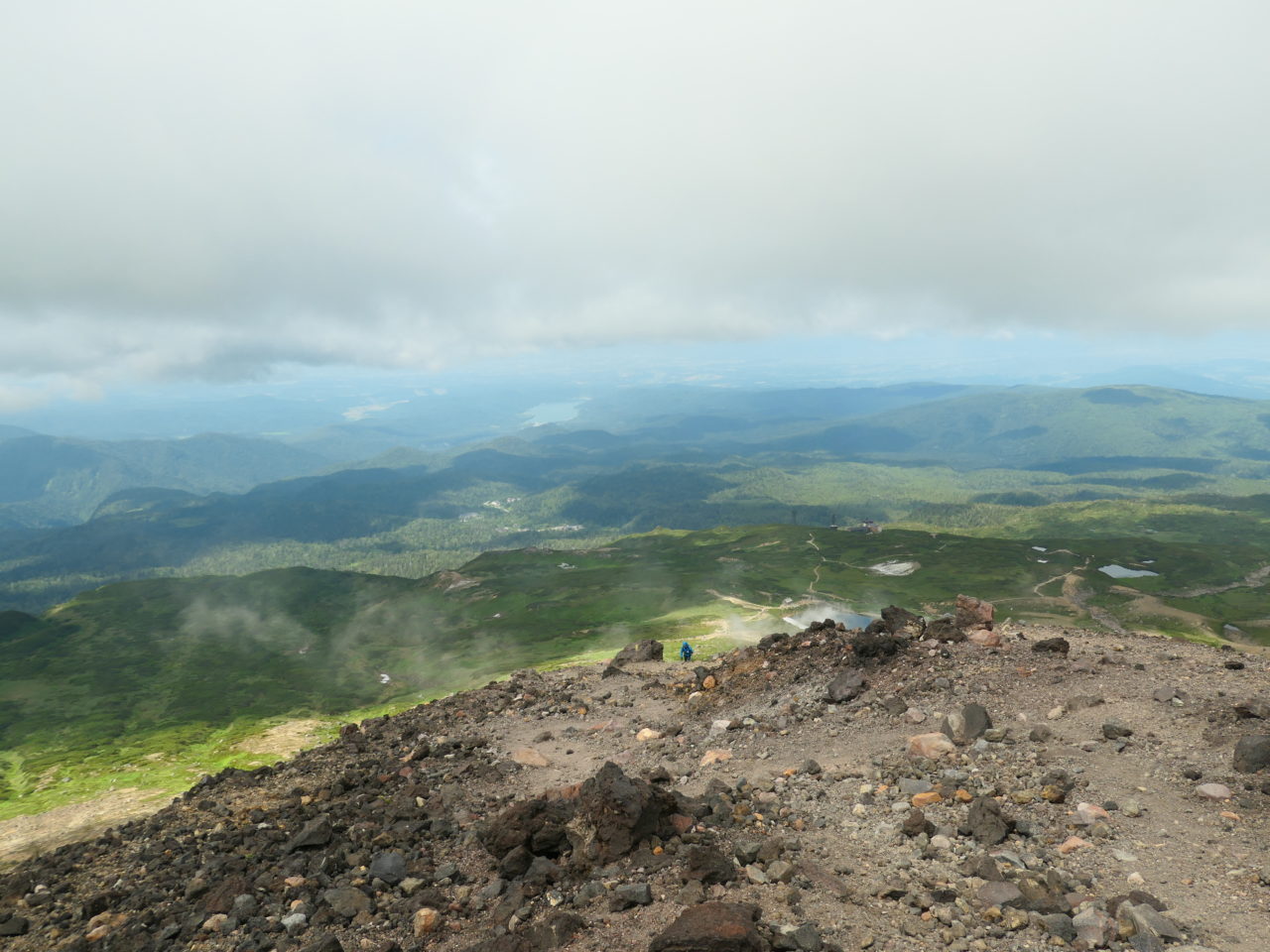

振り返ると麓はいい天気。陽が射している。暖かそう。

見上げるとガス。山頂は全く見えない。寒そう。

8合目。山頂は完全にガスで見えない。風は強い。道は滑る。

頂上に行っても景色は見えそうにない。登らなくてもいいか。別に登山家じゃないし。百名山登頂数が一つ減るだけだし。

ムリして登る理由が見つからない。どんどん中止したくなってくる。

あとで晴れたら後悔しないか? 自分自身に問いかける。しない。

よし、じゃあ、ここまでだ。

せめてもの記念に、登山断念時刻を撮影する。10時6分52秒。登り始めて1時間ちょっと。ま、こんな日もあるさ。きっぱり諦めよう。

下山を始める。

その時だ、、、

雲が切れて陽が射し込む。一瞬にして太陽の暖かさに包まれる。

見上げると真っ青な空。

おいで。これから晴れるから、登っておいで。

太陽がそう言う。

下を見る。次々と登ってくる人たち。ここでやめるのはちょっと悔しい。

まあ、太陽がそう言うなら、信じるしかないか。よし、下山撤回。登るとしよう。

風の中、鼻水を垂らしながら登る。強風でティッシュがうまく取り出せないので、手袋で拭く。手袋、あとで洗わないとな。

九合目。どこまで登っても同じ風景だ。茶色の熔岩粒と白いガス。どこにでも登山者がいるのが救いだ。一人ぼっちだと心細い。

ここまで来たら、晴れなくてもいいや。頂上まで行こう。

元気が出てきた。

もう晴れるかどうかはどうでもよくなる。不思議だ。登頂の達成感だけで満足できそうだ。

頂上は左へ、の標識。正面に見えるのが頂上だが、左から回り込んで登るのだ。

左を見るとこんな感じ。頂上までは楽勝な雰囲気。

稜線を登る。見えるのは、ほんの少し先まで。

そろそろ頂上か。

ヨーロッパ系のおねーさん。ショートパンツがGood! 寒くないのか?

頂上が見えた。景色や青空は見えない。

1048 山頂到着。ヨーロッパ系のおねーさんと仲間たちが記念撮影している。バックがガスなのが残念だ。

こっちは焦らずに、おにぎりを食べてから記念撮影しよう。そのうち晴れるような気がするんだよなあ。

と、おにぎりを食べていたら、、、

さっとガスが晴れ周囲の景色が。今だ。チャンスだ。写真を撮らねば。

あわてて記念撮影の準備。三脚を立て、カメラを取り付け、セルフタイマーをセットし、、、

1056 ぎりぎりセーフ。バックに景色が入った貴重な1枚。

あっと言う間にガスで覆われる。

残りのおにぎりを食べながら、しばらく待つ。すぐには晴れそうもない。ま、晴れた瞬間の記念写真が撮れたからいいや。下山しよう。

記念になるものを撮影。2000年に100年を迎えた三角点の記念碑。

方角を示すコンパス石? 右端に「西」、下端に「北」と彫られているのがわかる。南と東は判読が難しい。

1115 下山開始。

下山中、雲が流れてときどき陽が射す。

熔岩粒で滑る道を、忍者走り(小股でちょこちょこ走る)+スキーの要領(体重を前にかける)でどんどん下る。へたにブレーキをかけるより、重力に引かれるまま小走りに速く歩くほうがいい。同級生の登山師匠に、富士登山で教えてもらったコツだ。

下山者をどんどん追い抜いて下るのは気持ちいい。師匠のおかげです! 感謝!

あっと言う間に姿見の池に着く。

池のすぐわきの旭岳石室。登るときは見逃していた。黒岳石室よりカッコイイ。

1230 下山終了。下りは1時間15分だった。よしよし。

姿見の池から山頂を見る。まだガスっている。

記念撮影の瞬間にガスが晴れたのは太陽が約束を守ってのこと?

太陽さん、ありがとう!

童心に返る、とはこのことらしい。

帰りはロープウェイに真っすぐ向かう。

道の向こうに駅とアンテナ塔が見える。

こちらのコースにも花が咲いている。

日常生活では花に目が留まらないことが多い。少し心が浄化されたのかも。

ふと振り向くと旭岳山頂が見える。白い花と残雪と旭岳のコラボレーション。

1248 ロープウェイの駅に着く。

山頂はすっかり晴れている。頂上で2時間粘っていれば、周りの景色が良く見えたのに、、、

とは思わない。晴れる確証もなく2時間も粘れるか!

ということで、晴れた旭岳山頂を見ながらロープウェイで下る。これでいいのだ。

まだお昼を少し過ぎたばかりなので、宿に戻ったら天人峡散策をしよう。

ということで相棒で宿に向かう。

40分ほどで天人峡に着く。これは七福岩。単なる柱状節理だが、福があると考えると楽しい。

宿に着き、カメラだけを持って散策に出る。

宿の近くの羽衣の滝の入り口。うらぶれた昭和な匂いがいい。

温泉を宿に引き込むパイプ。柱状節理のあたりが源泉らしい。

「天人峡 見返り岩」とある。天女が天に登るときに地上を振り返る目印だったと解説にある。柱状節理がたくさんあるがぜんぶまとめて見返り岩なのだろうか?

「公園内の楽しみ方」 ※公園は大雪山国立公園

1.森林浴(森の精気を浴びる)をする

2.天人峡の岩(柱状節理)を見て

3.鳥のささやきを聞いて

4.忠別川の清流の音を聞いて

5.大自然を記念にカメラ撮影する

う~む。「滝を見て」がない。羽衣の滝が目玉ではないのか。

森林浴をして、

小鳥のささやきを聞きながら、枝ぶりを楽しみ、

清流の音を聞き、

大自然(羽衣の滝)を記念にカメラ撮影する。

羽衣を見たことがないのに、羽衣っぽく感じるのが不思議だ。

小鳥のさえずりを聞き、花と樹を見ながら宿に戻る。1時間ほどで外の散策は終了。

ついでに宿の中も散策。で、見つけた興味深いもの。

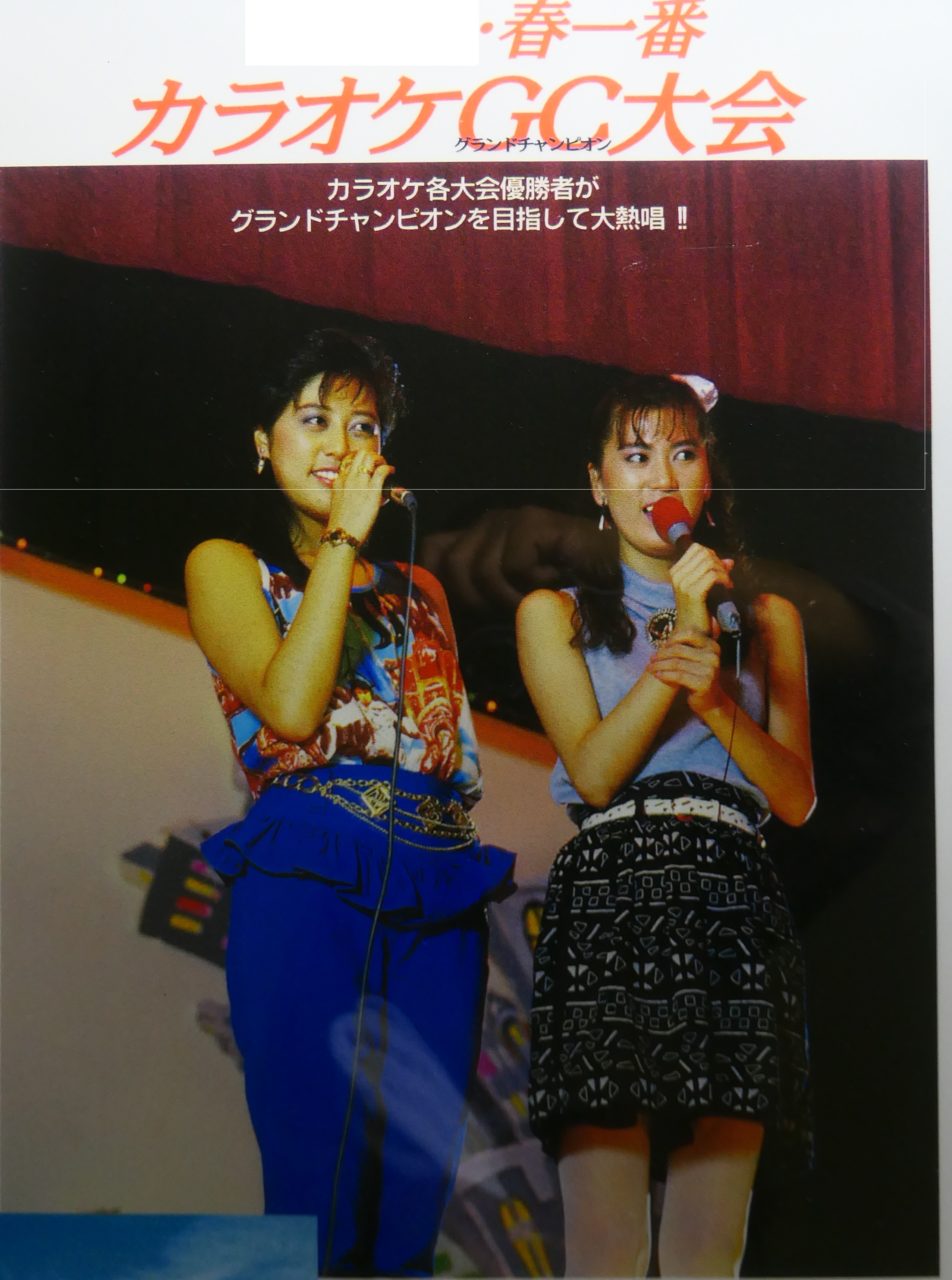

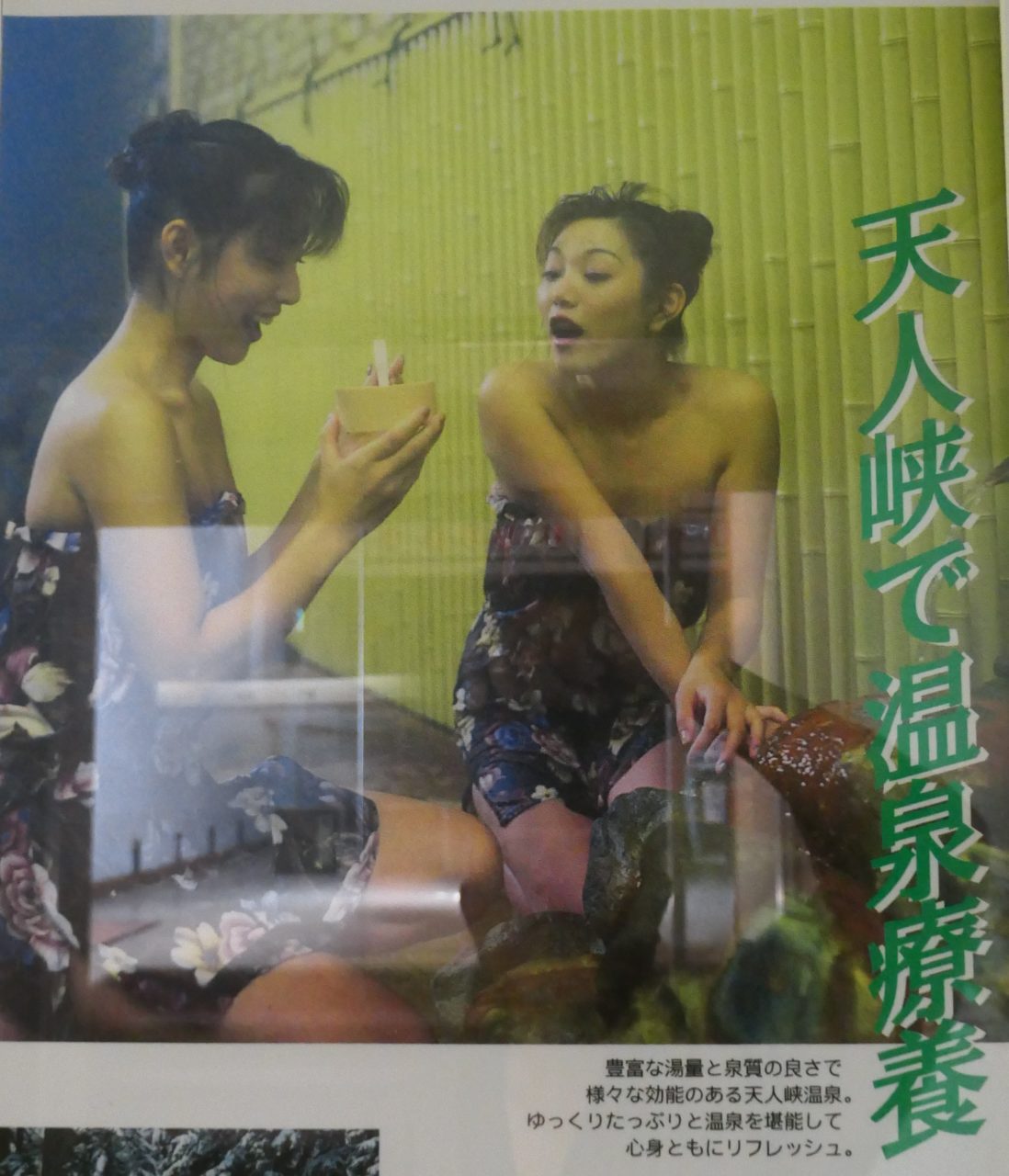

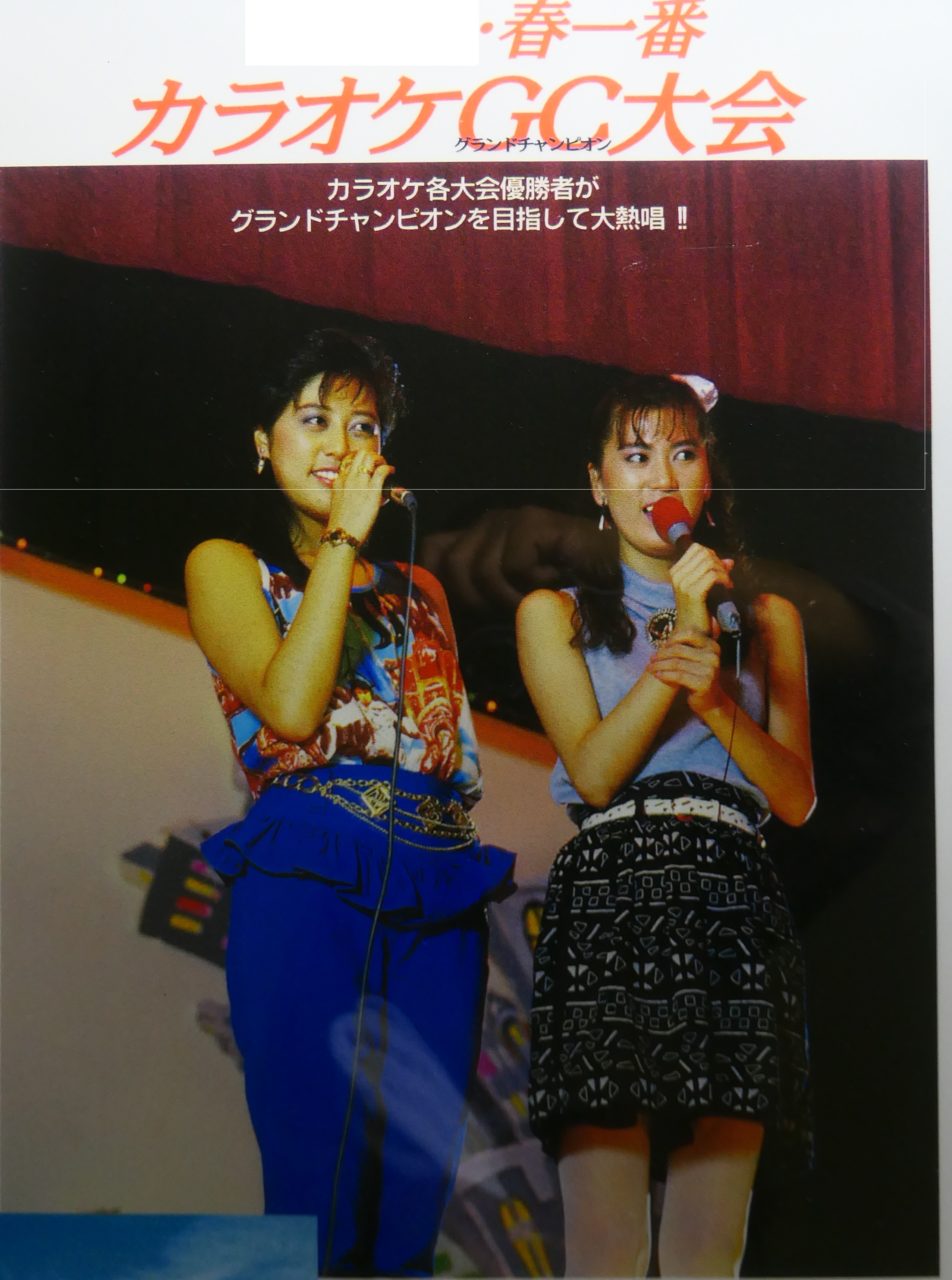

宿の廊下のディスプレイ。年間イベント。

昭和の香りがプンプンする写真が最高!

髪型に注目。なお、今は水車は回っていない。残念!

昭和な服装。昭和なマイク(コード付き)。

昭和な髪型。昭和な服装。昭和な表情?

昭和な服装(極め付き)。昭和なしぐさ。

昭和なポスターっていいですね。

今日は、旭岳登頂記念に買った旭岳麦酒を飲んで寝ます。

【本日のデータ】

旭岳ロープウェイ運賃(往復券):2900円 ※片道券:1800円