ここ2日間ほど天気がよさそうだ。

計画を変更し、佐渡島の南側半分をツーリングすることにした。金山遺跡の大間港跡は後回し。

佐渡島には棚田がたくさんある。金山が発見されてゴールドラッシュで人口が増え、必要な食料が増えたためだ。平地が少ないので丘陵や山間を開発したのだ。

ツーリングコースをいろいろ検討して、小倉千枚田と岩首棚田に立ち寄ることにした。

相棒バイクで宿を出る。いい天気だ。

宿を出てすぐ「真野御陵」という看板が目に入る。気になるので立ち寄ることに。

駐車場の真野町観光案内図。「(アルコール共和国)」とある。そういえば酒蔵見学をした尾畑酒造にも看板があった。

ほら。入り口の上と右。

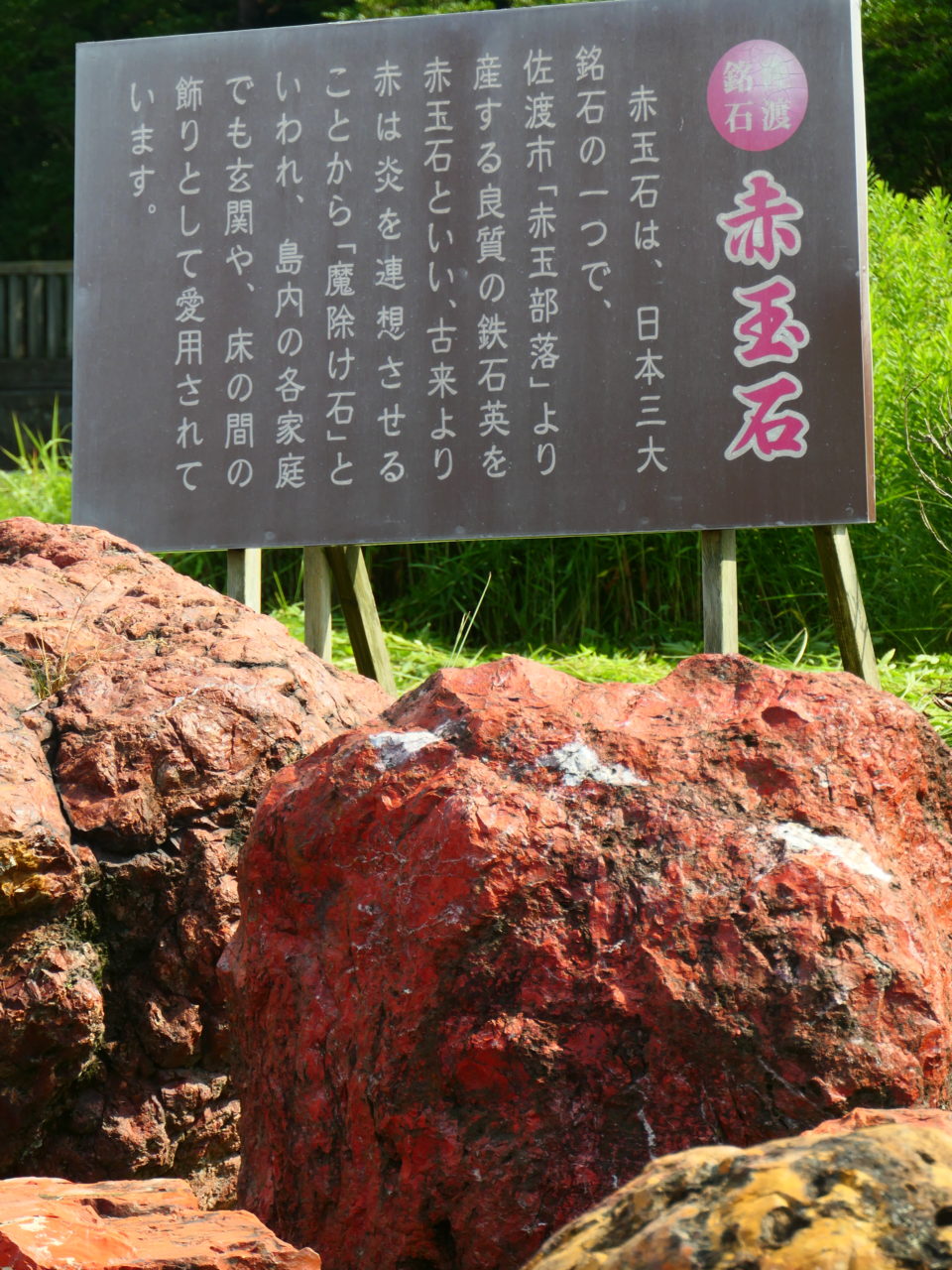

案内図の近くに赤玉石販売店がある。ちょっと尋ねてみよう。

こんにちは~。

いらっしゃいませ。

同年代ぐらいの品のよい女性が対応してくださる。

そこの観光案内図にアルコール共和国って書いてありますけど、どういう意味なんですか?

アルコール共和国? ああ、もうやめてます。

やめてる? ちょっと混乱してきた。

ずいぶん前に真野町がアルコール共和国って名乗っていたの。今はやめたみたいです。酒蔵が減ってしまったからね。昔は4つか5つあったけど、今は2つかな。

観光案内図には、「真野町役場」が「アルコール共和国総理府」となっている。こういうユーモアは好きだ。市の一部になって独立が維持できないから共和国廃止というシャレならよかったのだが、、、

尾畑酒造は頑張って生き残ってきた。酒蔵見学で感じたことを再確認した気がする。

ありがとうございます。お礼を言って赤玉石販売店を出る。

赤玉石の原石。石によって色味が異なる。

真野御陵。ちょっと先が入り口だ。

入り口から30mほど入ったところ。ここから先は立入禁止。

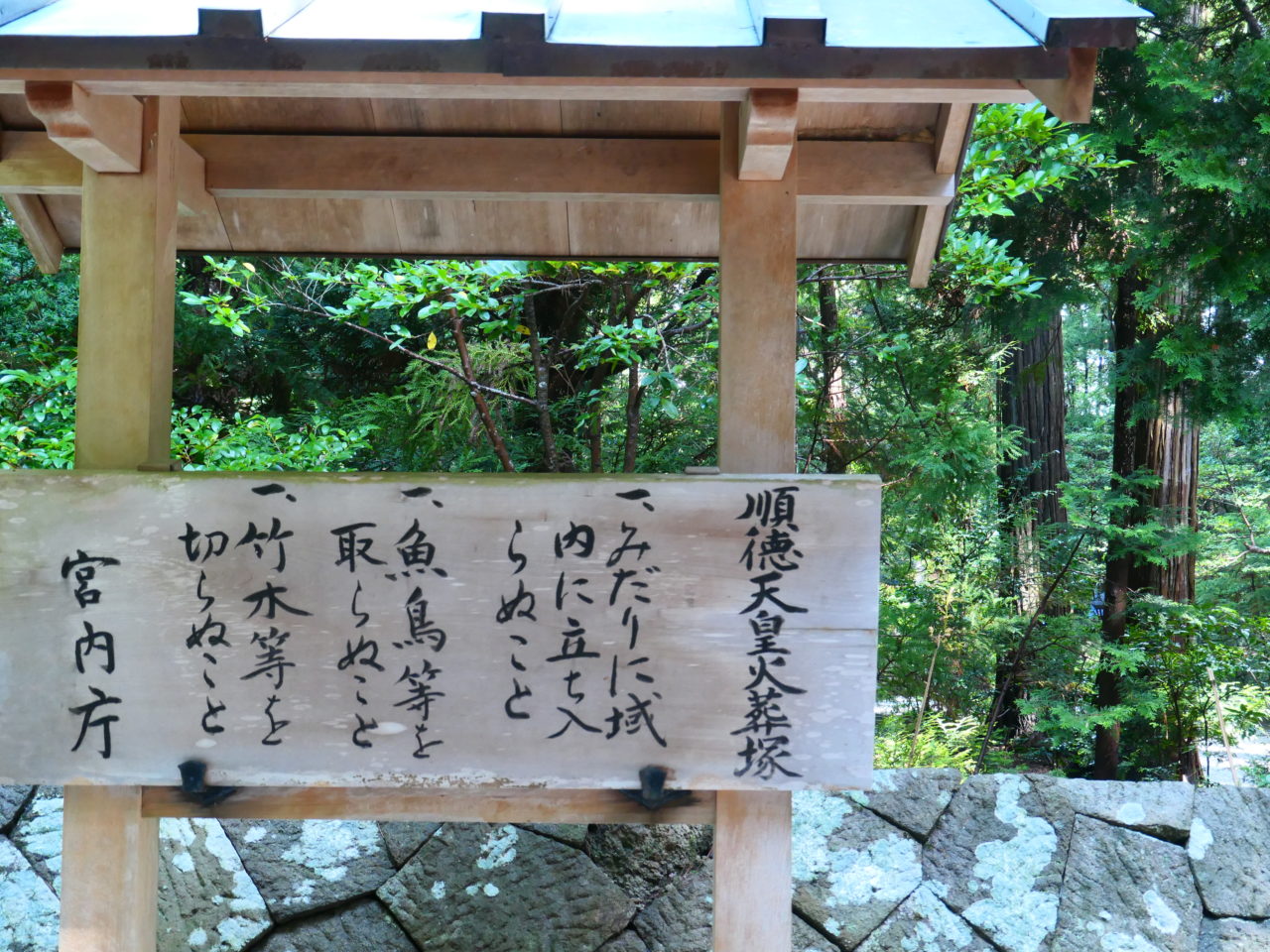

敷地内の警告文。いかにも宮内庁。

「順徳天皇火葬塚」とある。ここで火葬されたが埋葬されているのは京都。鎌倉時代の複雑な物語がある。興味があれば調べると面白い(かも)。

さあ、小倉千枚田までツーリングだ。いったん島の南側の海岸に出て、海岸沿いに走って小倉千枚田に向かうことにする。

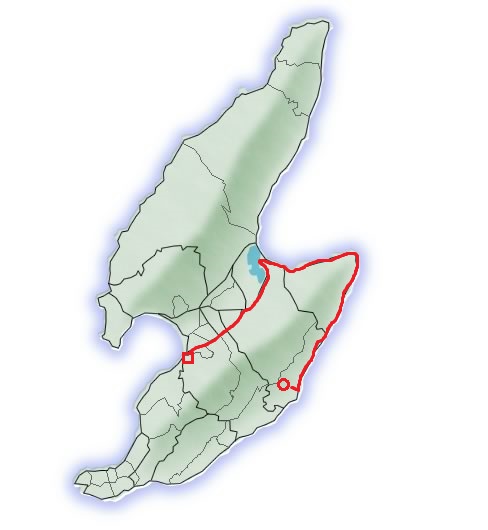

〇が真野。☆が小倉千枚田。赤線がルート。海岸までは山間ルートだ。

赤い鳥居が目につく。緑とのコントラストで目立つ。

山間部で出会った素敵な鳥居。

「(青龍さん)」にキュンとなる。こういうの、ホントにいいなぁ。心が和む。

奥の鳥居は控えめ。朱色の橋が引き立つ。こういうのもいい。

赤い鳥居。黄色い稲穂。そして緑の杜。これぞ日本の色彩!

こういう風景こそ外国人観光客に見せたい(注)

(注)唯物論者だが、日本古来の、神=自然、という考えは支持する。人間的な神は人間の妄想だが、制御できない自然=神、という考えには同感。「赤い鳥居は自然を敬(うやま)い畏(おそ)れる心の象徴」と外国人に説明したい。

素敵な廃屋もいろいろ。

不動滝バス停。この素朴感。 微妙な傾き。Good.

海岸付近で見つけた廃屋。屋根の3つの煙突。先端の欠けた大きな煙突。上に突き出たハシゴ。枯れた樹木と枯れたツタの葉。倒れた標識。そして青い空と白い雲。

完璧!

奥に「監視カメラ作動中 不法投棄金20万請求」の表示が、、、

この脱力感、いいですねぇ。

枯れたツタ、青い板、錆びたタンクと錆びた何か。絶妙な組み合わせ。

アクセントに相棒の黄色を入れてみた。

(たぶん)昔のバス亭。ハリカの大きな看板がアクセント。壊さずに残してほしい。きっと遺跡になる。

佐渡は絵になる自然が多い。

通り過ぎてから引き返して記念撮影。ありそうで、ない風景。

広葉樹の自然林とツーショット。こんな近くでツーショットできることは少ない。貴重な1枚。

佐渡の農家の典型的なたたずまい。これほど典型的なのも珍しい。

田んぼの中の花。素敵な感覚の持ち主がいる。ちょっと感激。

カワセミ? 魚を獲った瞬間? これは何?

カワセミではなく「やませみ」

不思議な枝ぶりの木と稲木干し。絵になる風景。

軒先のタマネギ。これはこれで絵になる。

こんなに美意識の高い石垣は見たことがない。素晴らしい。

空と海とガソリンスタンド。ありそうで、ない風景。

相棒を入れて撮ればよかった。

小倉千枚田が近づく。

右手に遠く小倉千枚田が見える。

到着。

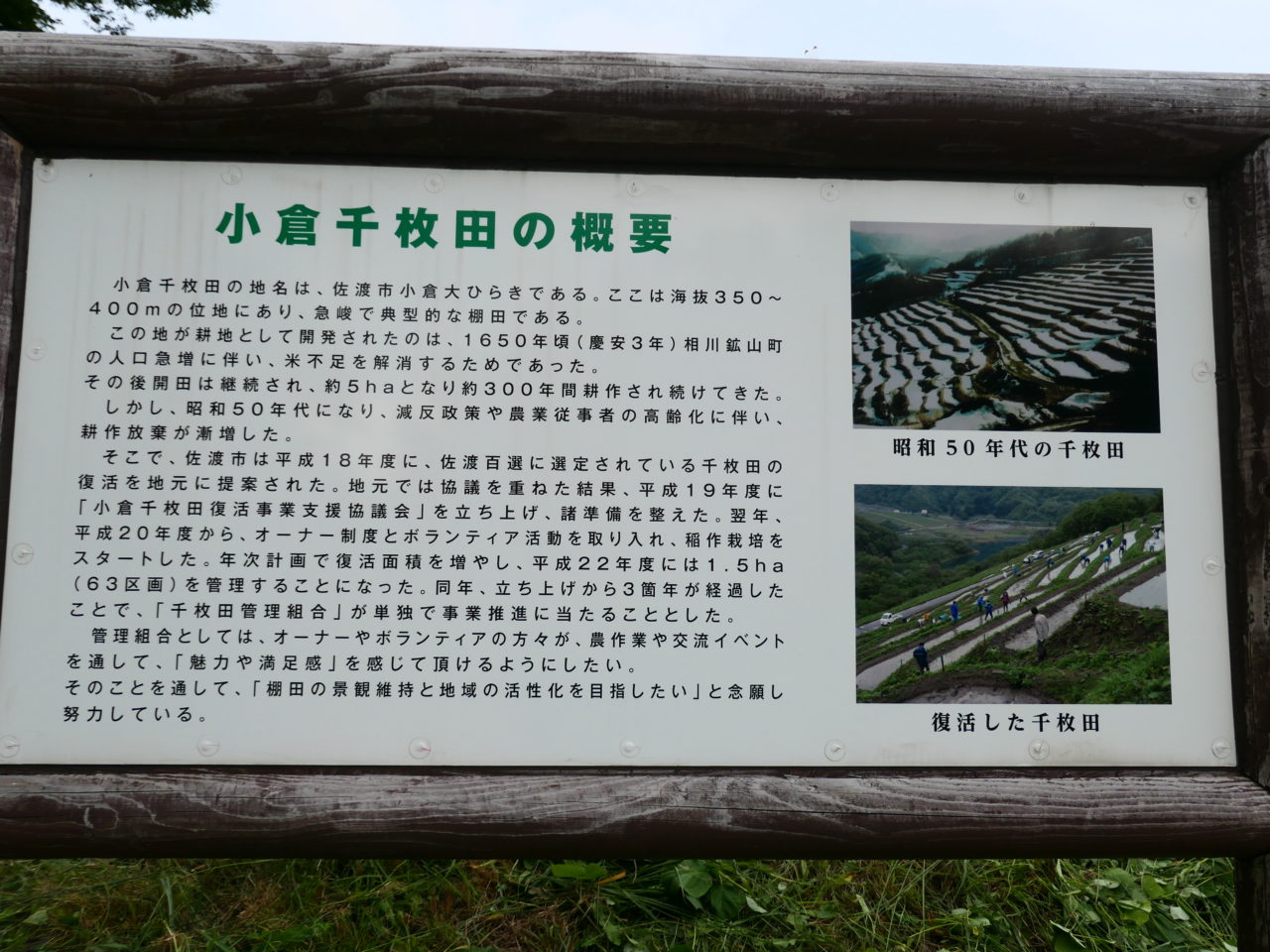

慶安3年ごろ米不足を解消するために開発されたもの。

国の減反政策で耕作放棄されていたが、オーナー制度+ボランティアで一部を復活させた、とある。

全5haのうち、1.5haが耕作されている。

復活部分の風景。上側と左側は雑草のまま。

田んぼ一枚が狭く、段差が大きい。段差部分は斜面なので歩けない。何をするにもたいへんだろう。

オーナーの氏名標識が並ぶ。

個人が多いが、企業や学校もオーナーだ。

ここで稲作から収益を上げるのは困難だろう。残そうと思えばオーナー制度しかない。オーナーが増えればいいのだが、、、

こちらは付近の名のない棚田。稲作として収益をあげている様子。

上から見た風景。軽トラが走れる道が整備されている。収益をあげるには、一枚の面積、段差など、このくらいが限度か。

さて、岩首棚田に向かおう。

☆が小倉千枚田。〇が岩首棚田。いったん海に出るルートしかない。

海から棚田に入るところの案内板。養老の瀧がメインだ。

サブキャラのように「岩首棚田展望小屋」とある。

「7月24日発生の災害のため『養老の瀧』は見学できません。」

瀧には興味がないので無問題。

岩首棚田に着く。絵画的な風景が広がる。

展望小屋付近から見下ろした眺め。向こうは日本海。

トコトコと景色を堪能しながら走る。田んぼの段差が思った以上に複雑だ。

狭いところもギリギリまで利用している。右下は急斜面。

地形に合わせた複雑な形状。作業はしにくいだろう。

この田んぼ、埼玉県狭山市の社会福祉法人が(たぶん)オーナーになっている。

田植え写真。みな笑顔が素敵だ。

刈り入れが済んだ田もある。棚田での稲木干し。この風景は関東では見られない。

このあと、島の南側をグルっと一周。

〇が岩首棚田。□が真野。赤線のルートでツーリング。

【本日の思索】

棚田は観光客には鑑賞物だが、生産者には生産環境。

どんなに美しくても、それ自体は収入にはならない。

生産性の向上と景観の維持、それをどう両立させるのか。

世代交代の時期はどんどん近づく。