今日は、玉陵(たまうどぅん)&首里城に行く。

世界遺産群の中心的存在だ。

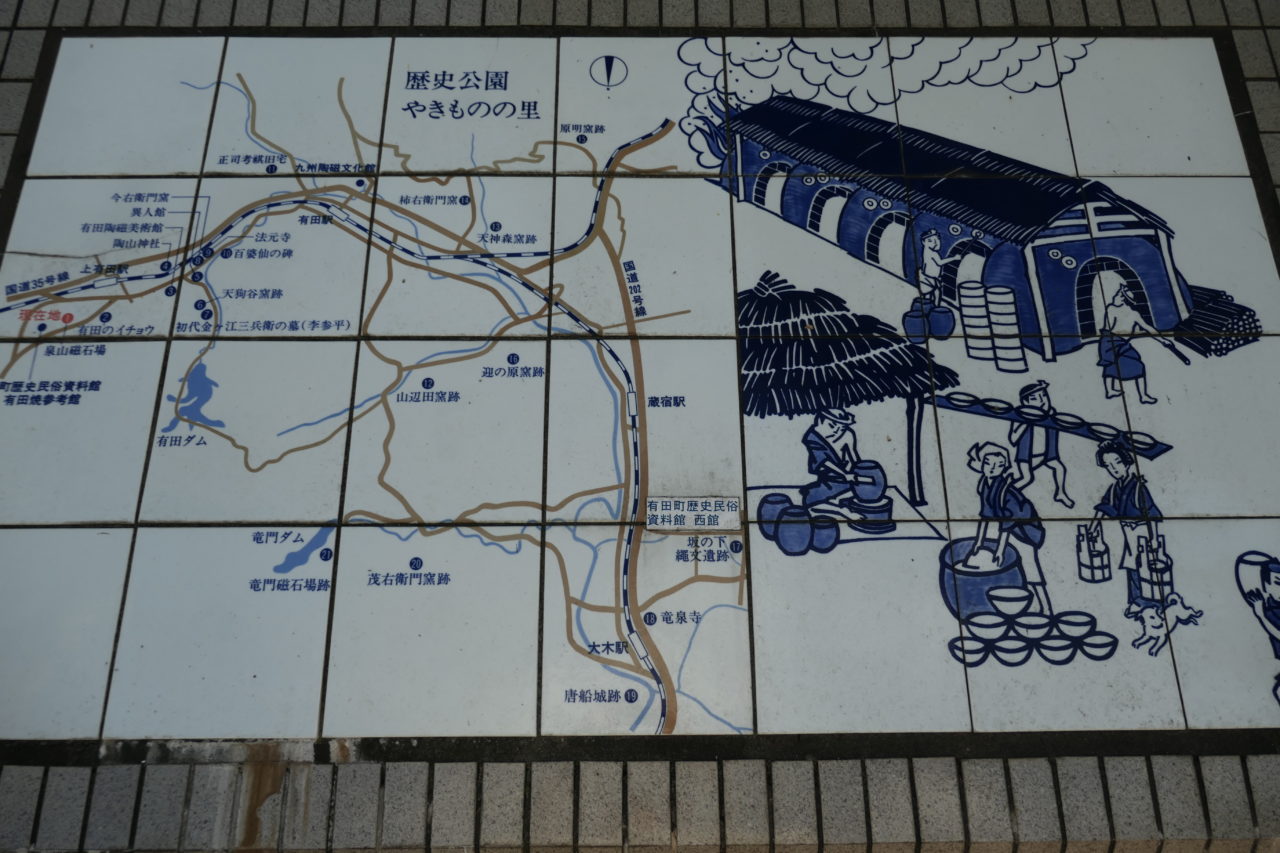

玉陵(たまうどぅん)

※「うどん」ではなく「うどぅん」。

チケット売場。地下が展示室になっている。

まず展示室に行く。

概要説明によると、玉陵は王族の納骨堂。

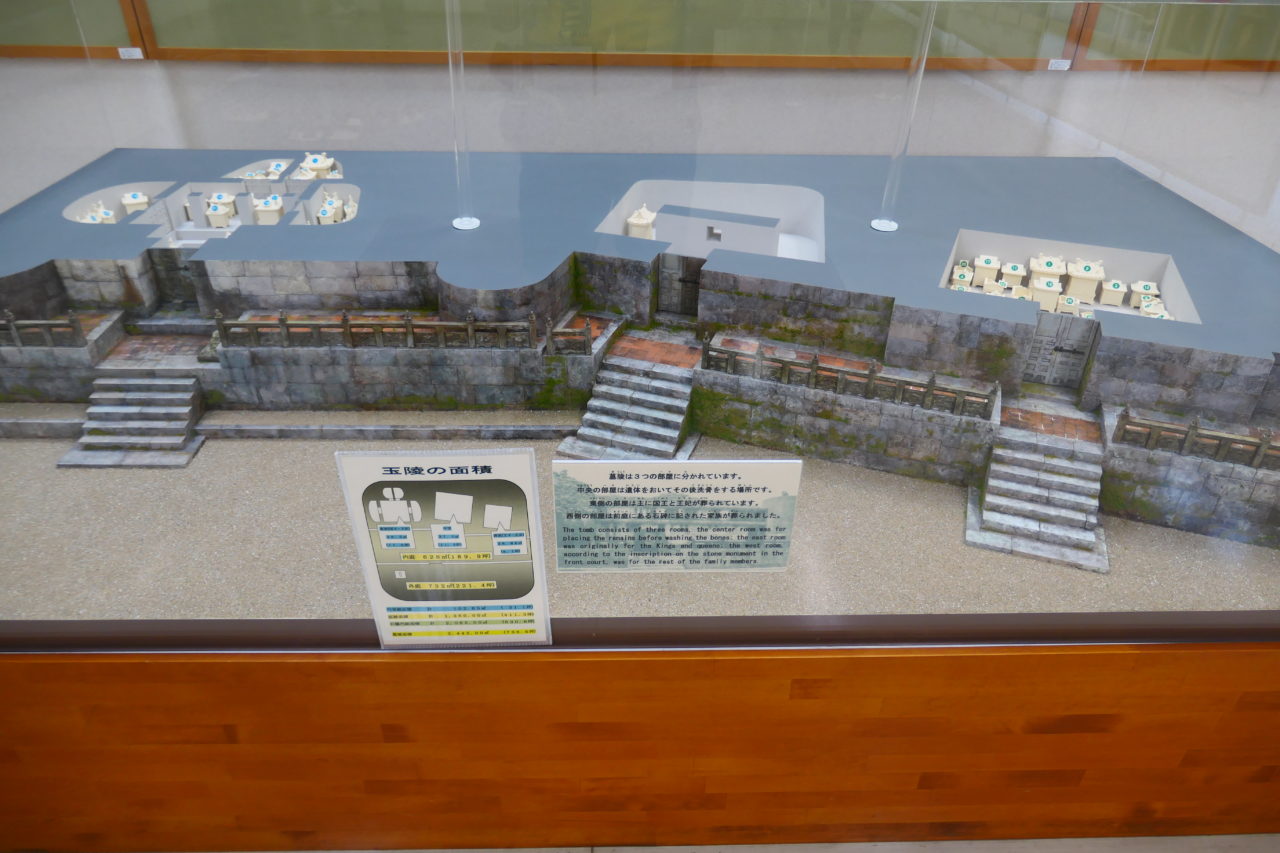

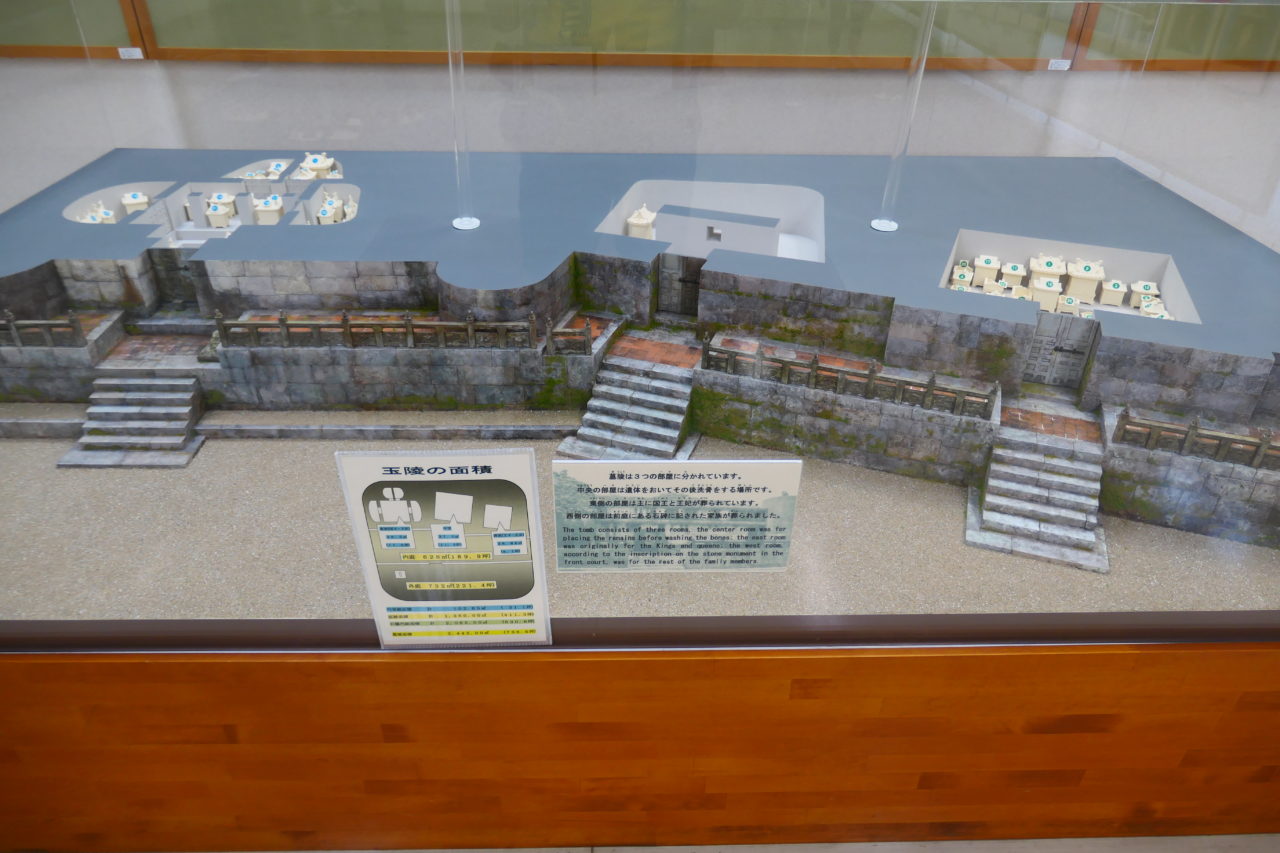

納骨室の模型。納骨室が3つある。

向かって左が王と妃。真ん中が洗骨室。右が一族。

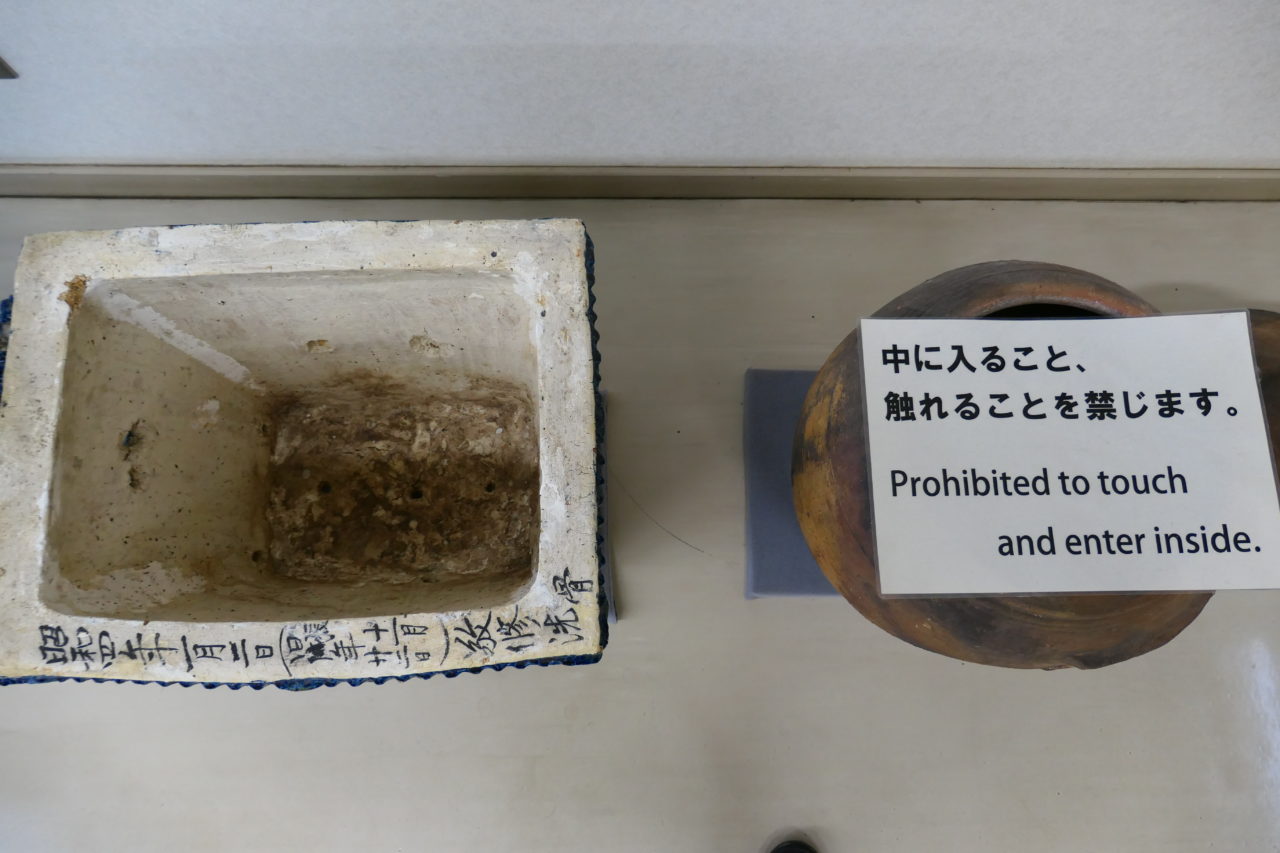

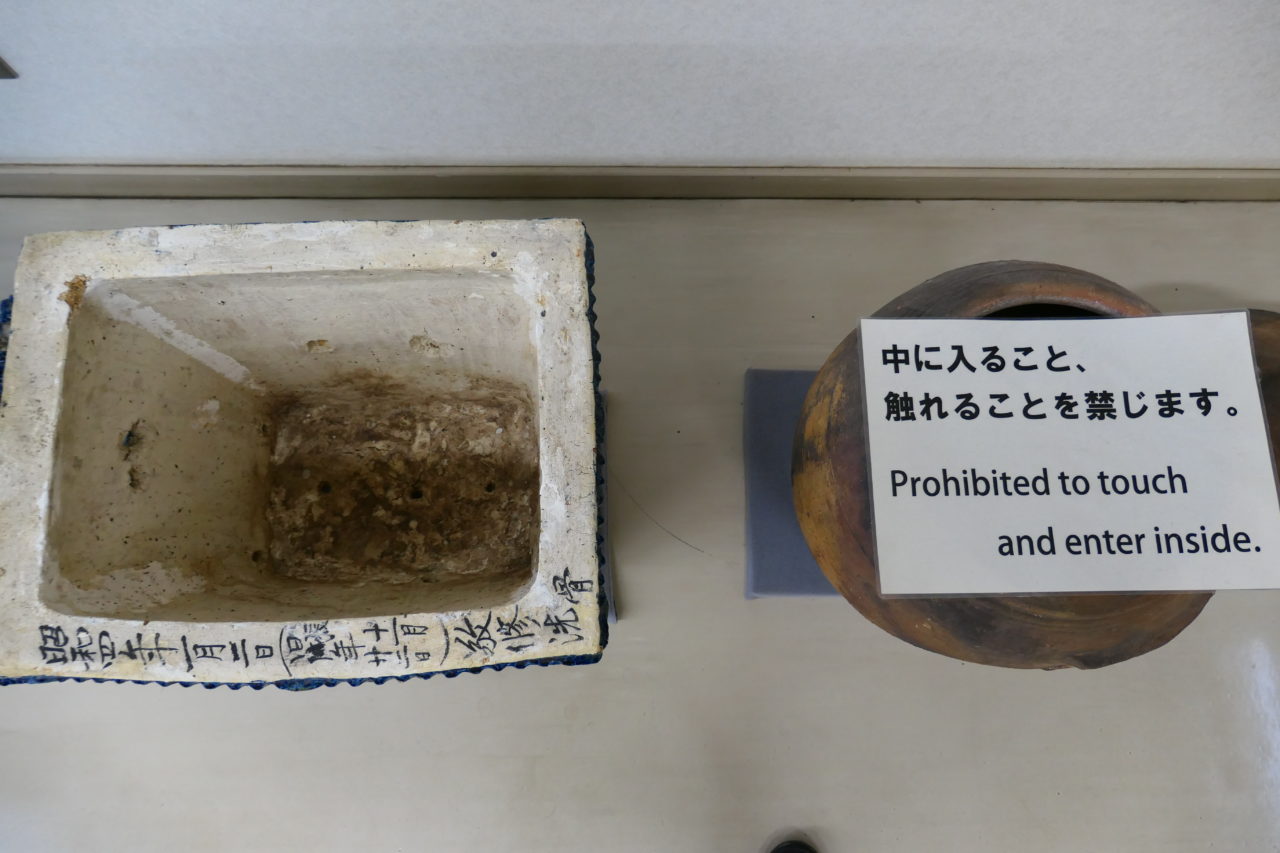

骨を入れる厨子甕(ずしがめ)。沖縄では、ジーシガーミ、と言う。

中に入ること、触れることを禁じます。

Prohibited to touch and enter inside.

中に入る? 入れるの?

四角いほうはD200×W300×H300mmぐらい。

丸いほうは直径200mmほど。

でも、きっと誰かが入ったんだろうなあ。そうでなければ、この貼り紙は無いはず。

入ったとすれば四角いほうか。

2歳ぐらいの幼児なら入ることもあるかも。

と、考えてはみたものの、今でも釈然としない。

係員に尋ねればよかった。反省。

玉陵に向かう。

外壁。

中央の門から入る。

入ったところ。何もない広い空間。

奥にも門がある。

門を入ったところ。納骨室が並ぶ。

写真は向かって左側。歴代の王&妃が眠るところ。

右側。一族が眠るところ。

3つの扉が面白かった。

向かって左の、王と妃の扉。左扉が黒く、右扉が白い。

真ん中の洗骨室の扉。左扉が白く、右扉が黒い。王と妃の扉とは逆。

向かって右の一族の扉。左右とも白い。

この配色は意図するものか偶然か?

単に、黒い扉は昔からのもの、白いのは最近のもの、というだけかもしれないが。

係員に尋ねればよかった。反省、その2。

さらに、これらの扉、閂(かんぬき)の違いが面白い。

王と妃の閂。左右均等の長さ。左側の留め具がない。破損した感じ。鍵もない。

王と妃の納骨室がこのままで大丈夫なのか?

係員に尋ねればよかった。反省、その3。

洗骨室の閂。閂は左が短く、留め具は左右の扉に付いている。鍵は左の扉。新品。

一族の閂。閂は左が極端に短い。留め具は左1つ右2つ形つ。鍵は右の扉。新品。

3つがこんなに異なるようにしたのは偶然? 意図的?

係員に尋ねればよかった。反省、その4。

洗骨室付近の壁をガリガリとひっかいている作業員。

お仕事中すみませ~~ん。何をなさっているんですかぁ?

△%&☆シダを取っているの。

苔は残してもよくて、△%&☆シダだけ取ってる。

△%&☆シダはほっとくと増えるんだなぁ。

そうなんですかぁ~、お疲れさまですぅ~。

△%&☆の部分、聞いた直後は憶えていたが、3歩あるいたら忘れてしまった。

掃除が終わったエリア。苔だけ残っている。

これから作業するエリア。シダと苔が混在している。

チケット売場のおねーさんたちに質問してみた。

取り除いている植物の名前は何と言いますか?

さっき聞いたんですが、忘れてしまって、、、

後ろにいた男性職員が出て来て回答してくださった。

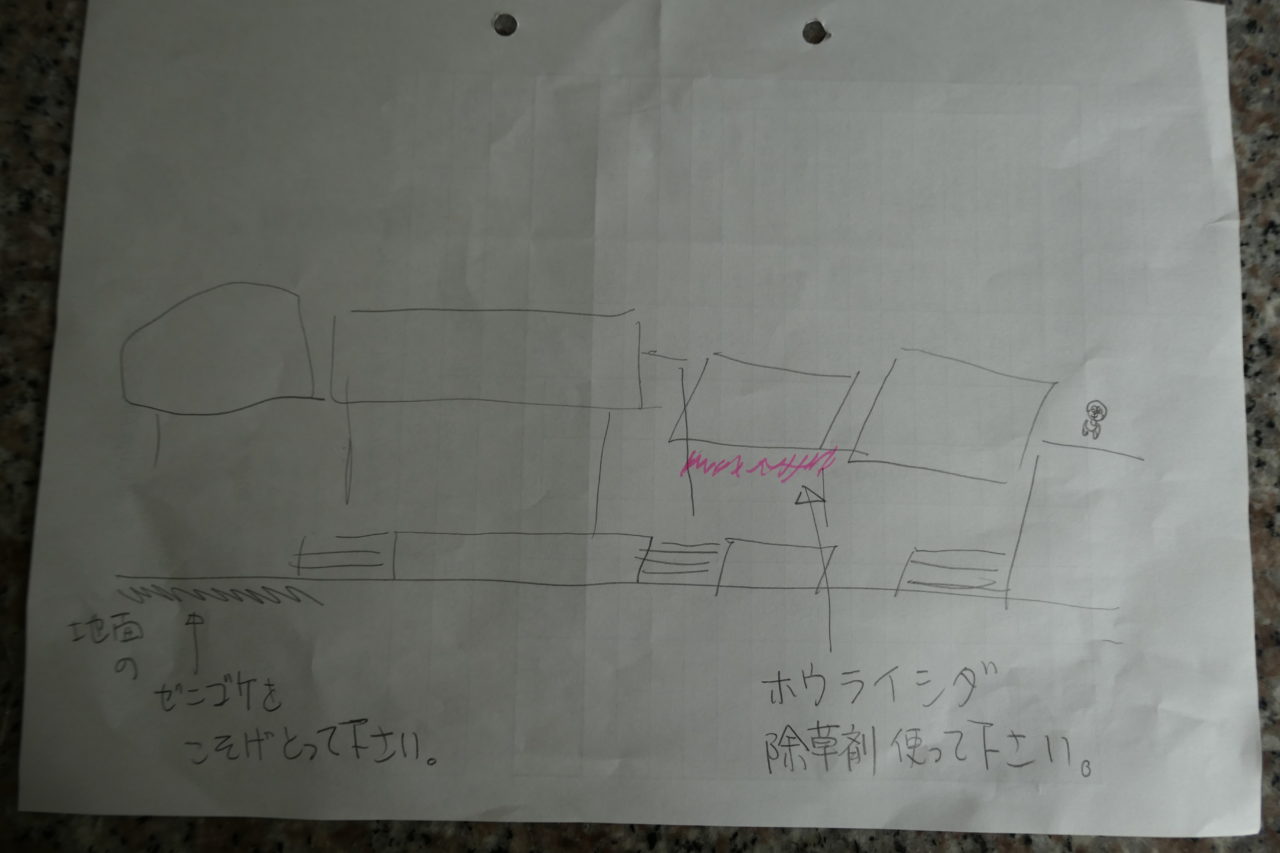

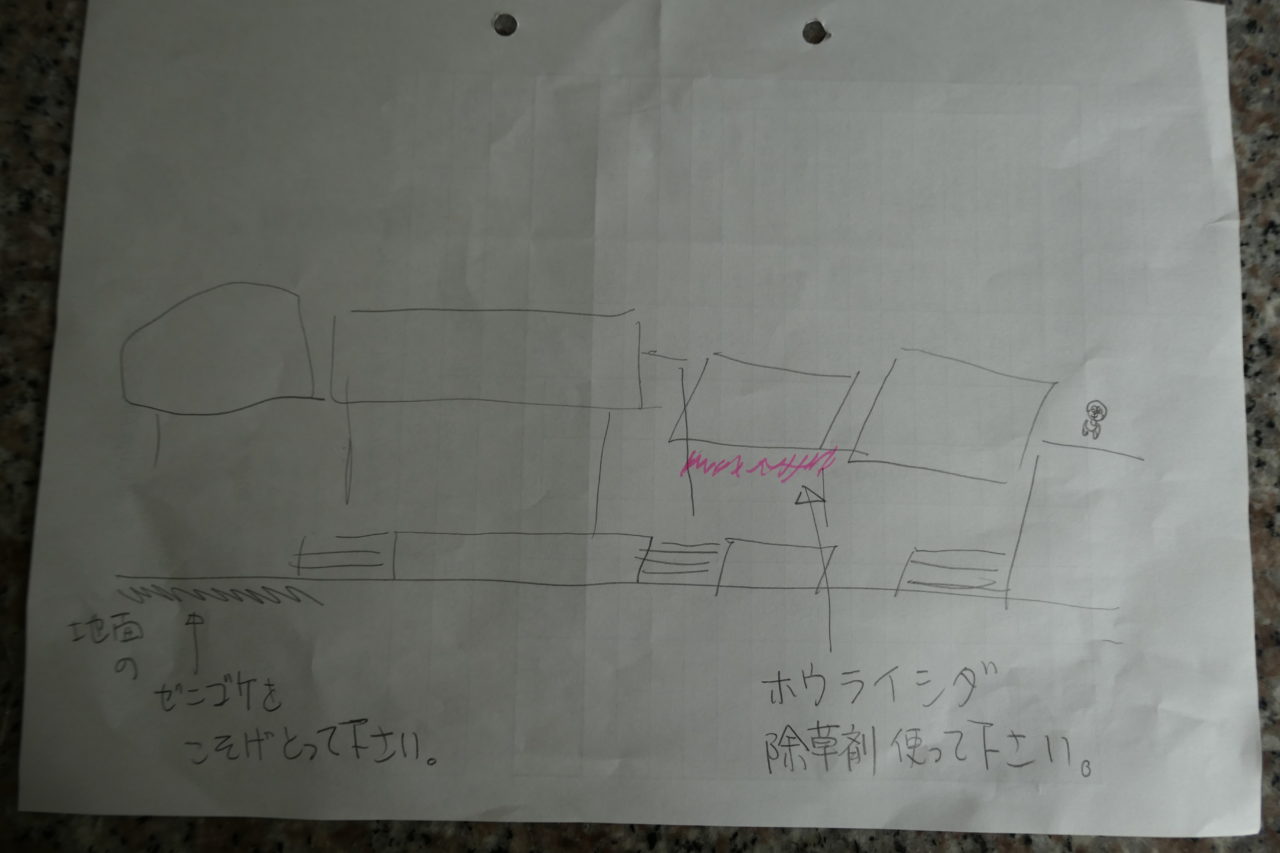

取ってるやつ? ホウライシダ。はいっ。

と、見せていただいたのがこれ ↓

除草指示書。なるほど。

アレっ? 苔は取らなくてもいいって作業員の方がおっしゃっていましたが、、、

壁はそのままでいいんですが、地面のは取るんです。滑って危ないから。

なるほど。指示書、写真撮らせていただいていいですか?

いいですよ。どうぞ。

ずうずうしい観光客にも親切な対応。学芸員かもしれない。

東の詰所。

西は詰所跡。

さあ、次は首里城だ。4年前に来ているので2度め。

今回は、今年2月から公開された御内原(おうちばら)を見るのがメイン。

あと、城壁全体をちゃんと見る。

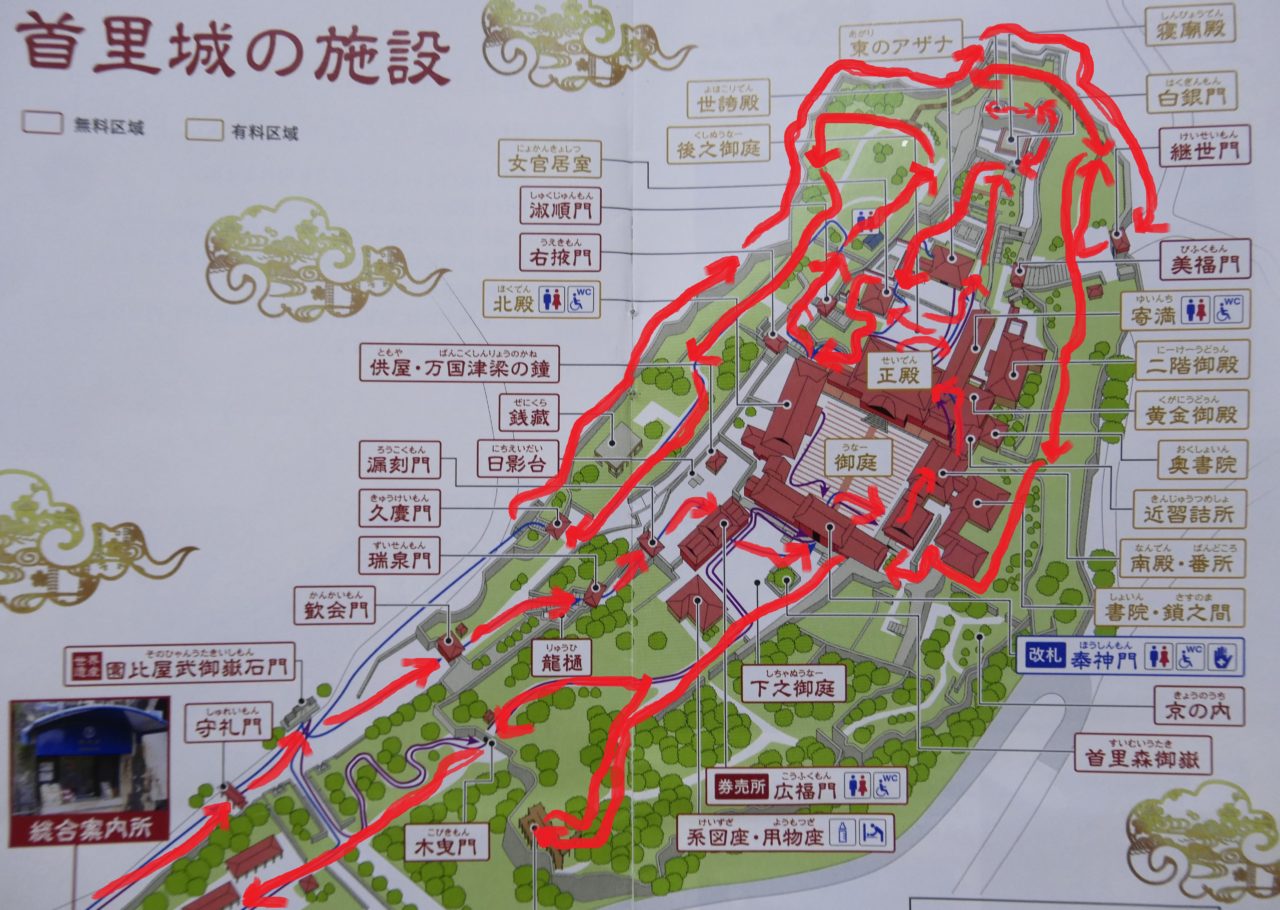

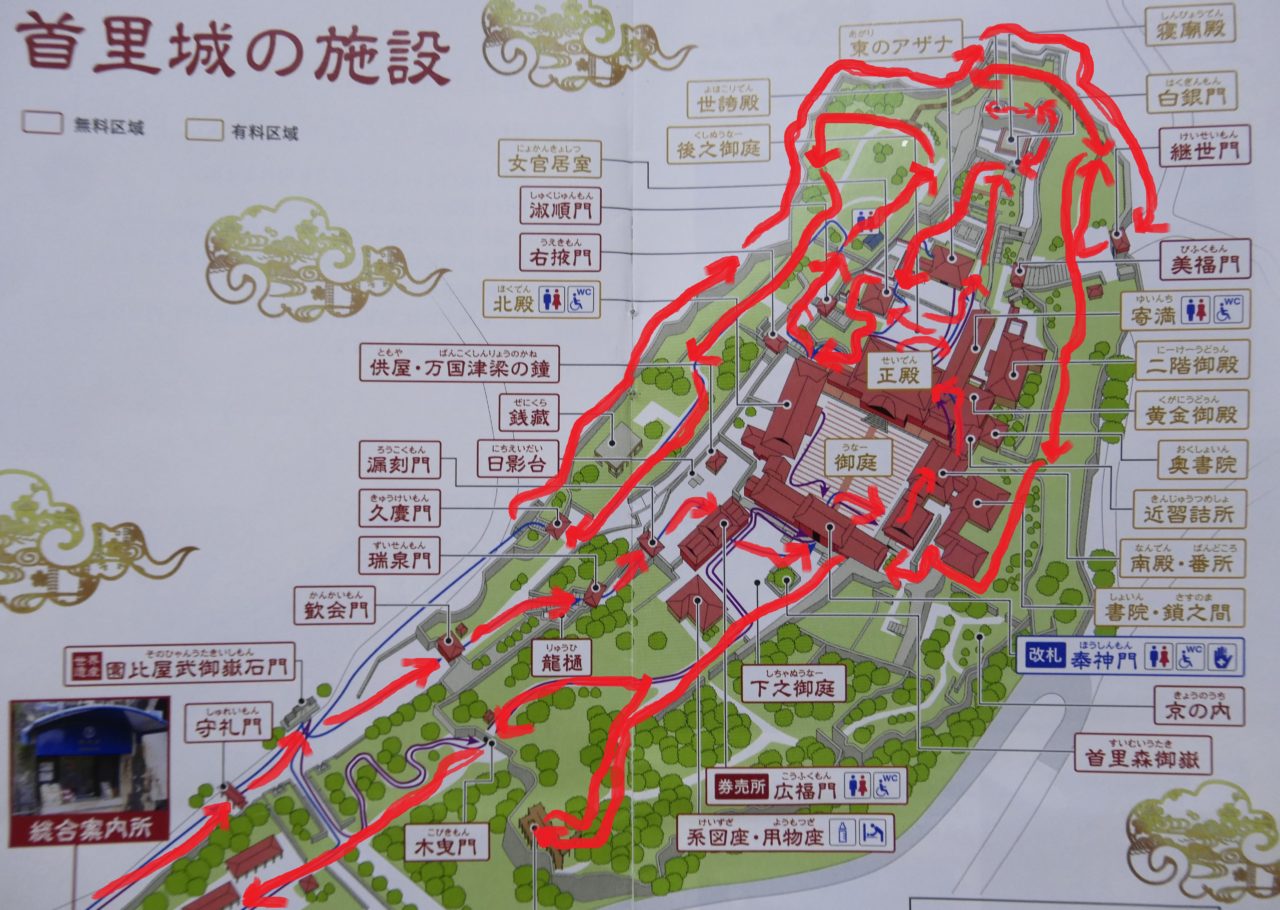

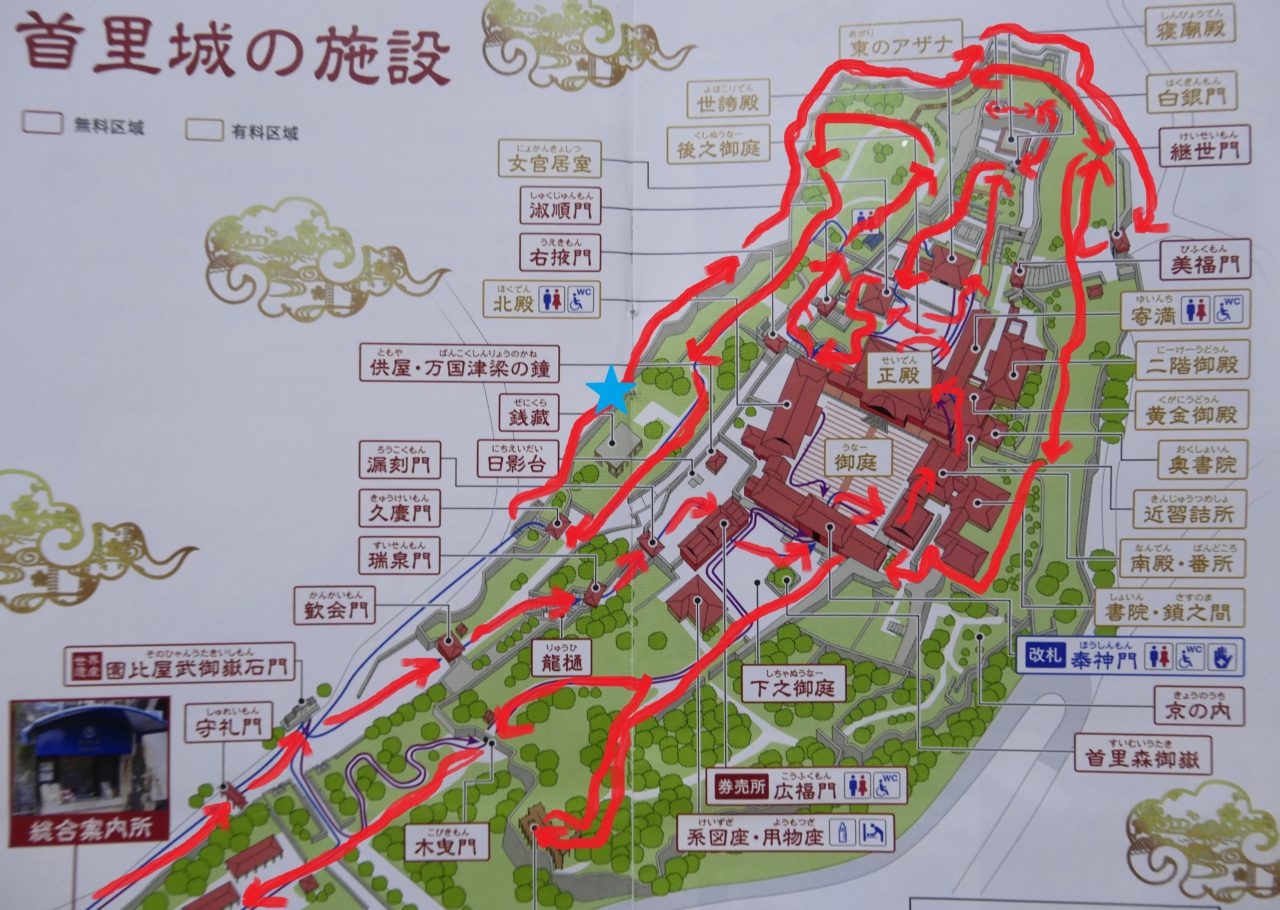

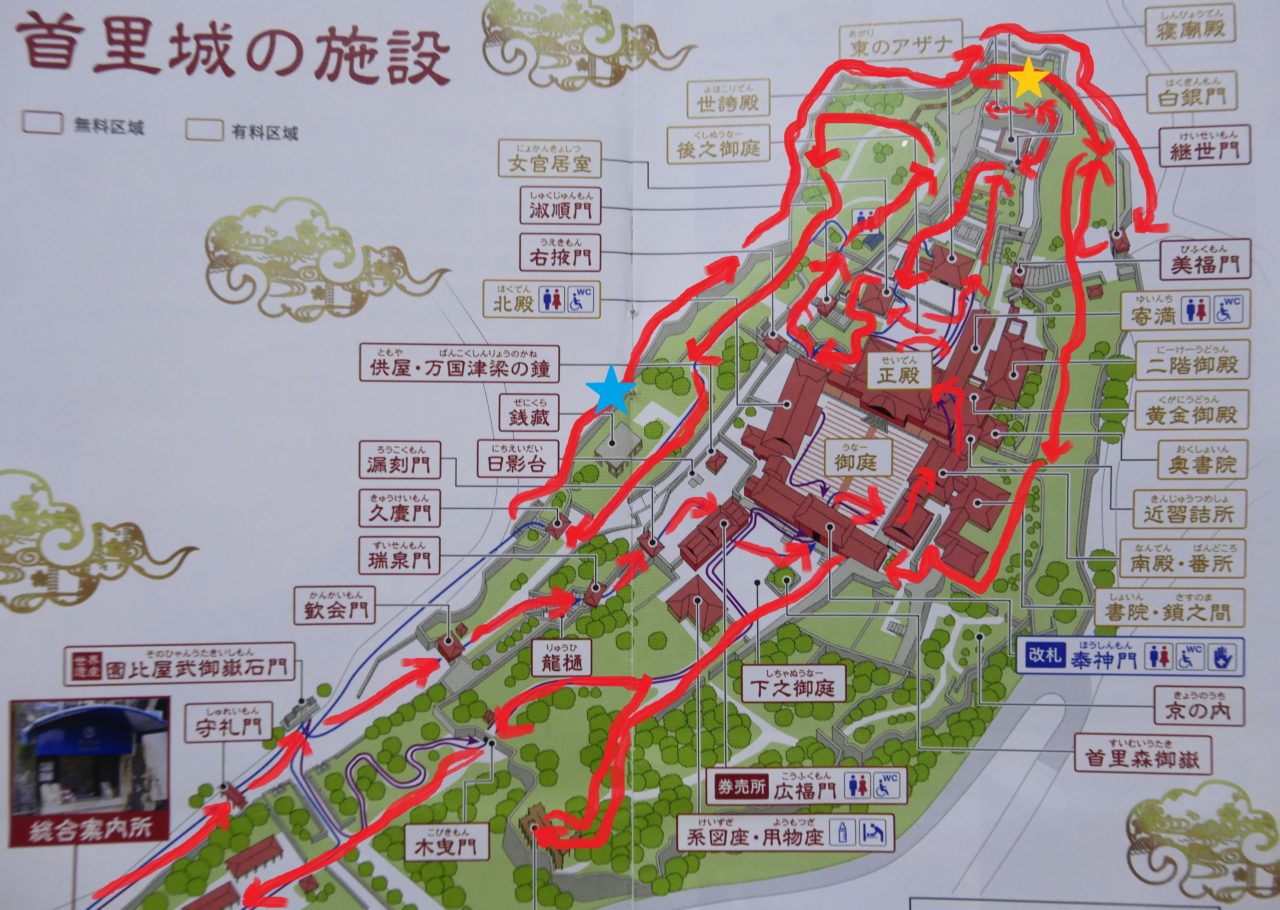

結果的に、上の図の赤線部分を歩いた。

こうしてみると、けっこう歩いたなあ。

園比屋武御嶽石門(そのひゃんうたきいしもん)

門の後ろに回り込む。

御嶽は門の後ろのこの空間。

守礼門の下を通り、歓会門に着く。

他の城(グスク)には門の上の木造建築は復元されていなかった。

首里城は復元されている。あると雰囲気が違うね。

向かって右側の隅頭石(すみがしらいし)。

隅頭石は今回の旅で気に入ったものの一つ。美的だ。

中城城(なかぐすくじょう)のもよかった。

門を入って、後ろから見る。

雨が直接当たらず汚れていない石垣部分はきれいだ。

石積みが面白い。

布積みのようだが違う。横を直線にそろえず、ずらしている(写真赤丸)。

布積みだと横にズレやすいはず。その弱点を解消する積み方だ。

おそらく、整層乱積み(せいそうらんづみ)。

素材の琉球石灰岩は柔らかそうなので、加工しやすさを生かしている感じ。

このような積み方も、かなり厳密に復元しているはず。

復元過程について調べたら面白そうだ。

門に続く城壁部分。ここも縦横のラインをずらしている。

気をつけて見ると、あちこちがそうなっている。

チケットを買い、御庭(うなー)に入る。正面が正殿。

赤(敷瓦)と薄黄色(石灰石)を組み合わせた床面のデザインが独特だ。

中央はさながらレッドカーペット。浮道(うきみち)と言う。

独特のデザインセンスが面白い。優秀な建築デザイナーがいたのだろう。

正殿に入る。

ガイドさんの無料案内に申し込む。15名限定。

ガイドさんの案内を聞きながら見学。

内部は撮影禁止だが、外を撮るのはオーケー。

ガイドさんを撮るのも(たぶん)オーケー。

正殿脇の南殿・番所で企画展を開催中。

琉球で使われているさまざまな赤色の展示会。撮影NG。

深い赤や鮮やかな朱など、たくさんの種類の赤がある。

製法もいろいろで、虫を煮て色を抽出するなど、面白かった。

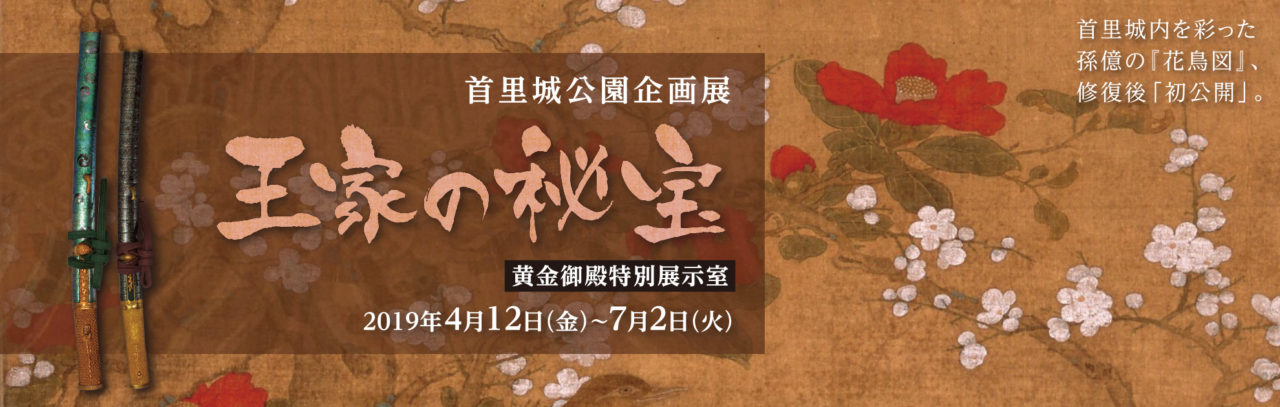

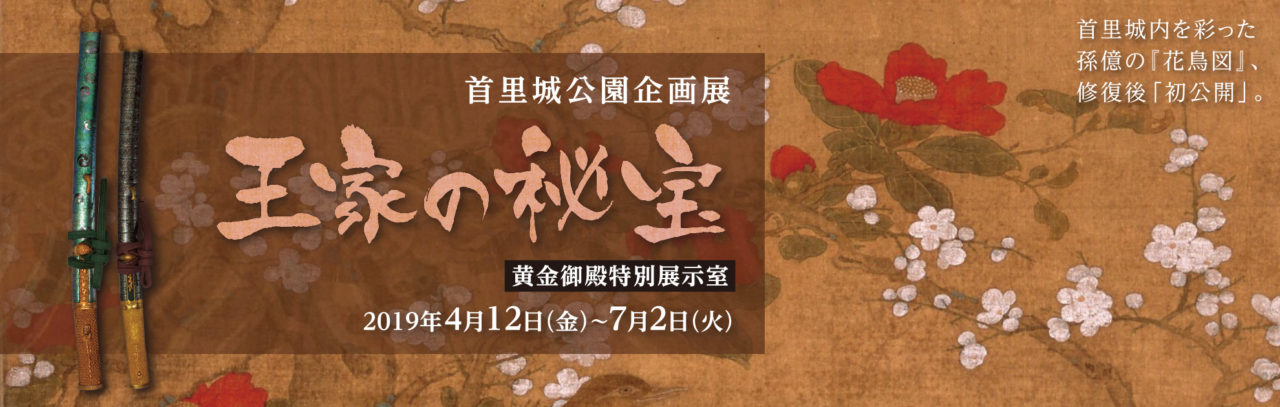

王家の秘宝展。撮影NG。

写真にある二本の脇差。鞘がとても美しかった。

左:青貝巴紋散合口拵(あおがいともえもんちらしあいくちこしらえ)

右:青貝微塵塗印籠刻鞘合口拵(あおがいみじんぬりいんろうきざみさやあいくちこしらえ)

奥書院に掛けられていた掛軸。空気に触れるため、これは複製。

原本は黄金御殿(くがにうどぅん)のガラスケースに入っていた。撮影NG。

正殿二階の大庫理(うふぐい)。

ここで使われているさまざまな赤についてガイドさんが解説。面白かった。

玉座台の脇の彫刻。リスとブドウは幸福を招くのだそう。ガイドさん一押し。

王冠。

玉璽(ぎょくじ)。国王が持つ実印みたいなもの。

大きい。5cm角ぐらいだったと思う。

いよいよ正殿の裏手、御内原(おうちばら)に入る。

国王や家族の生活空間。女性がすべてを取り仕切る大奥みたいなところ。

全体の配置はこんな感じ。

正殿を裏に抜けたところ。後之御庭(くしのうなー)。

寄満(ゆいんち)。国王と家族の食事の準備をしていた場所。

女官居室(にょかんきょしつ)。

世誇殿(よほこりでん)。国王の即位の例が行われた場所。

脇を通って後ろに進む。

金蔵跡。宝物の保管庫。資料がなく復元できないので場所だけ。

さらに進むと、白銀門。

白銀門を入ったところ。寝廟殿(しんびょうでん)。

国王が亡くなったとき、遺体を一時的に安置した場所。

資料がなく、建物は復元できず。基壇のみ。

寝廟殿脇の階段を登る。

東(あがり)のアザナ。城の最東端にある物見台。

城下が一望できる。国王になった気分。

高いのが正殿。裏から見ている形。

東の方向に遠く久高島が見える。細長く霞んで見えるのがそれ。

神が最初に降りた島。

最初のうち国王は久高島までお参りに行っていた。そのうち斎場御嶽(せーふぁうたき)から久高島を拝むことで済ませるようになった。

どちらにしても久高島は信仰対象。

東(あがり)のアザナのすぐ脇。鐘楼があった場所。

時を知らせる鐘。ここなら、あたり一帯に鳴り響いたことだろう。

正殿の方向(西)を望む。城壁の曲線がよく見える。

北側には沖縄芸大。独特のデザインなのですぐわかる。

奥まで行きついたので、戻る。

湯殿跡。正式名称記録忘れ。

女官たちが湯あみする姿を想像するのはご自由に。

世誇殿に戻る。

イベントの真っ最中。

正殿を横から。屋根の上の龍をじっくり見たことがなかった。

よく見ると、とても精巧に復元してあるのがわかる。

髭がピロロン~と曲がりながら伸びているのが面白い。

北殿に入る。今は土産物売場だ。

売場脇の壁。首里城 Q&A。

22問ある。さあ、あなたはいくつ正解できるか。

問題と解答は次のブログを待て(笑)

北殿を出て、城壁の外を東に向かう。

淑順門(しゅくじゅんもん)の前を通り、さらに東に向かう。

ガマ遺構。女官たちの息抜きの場だったという伝承がある。

右上の高いのが、先ほど登った東(あがり)のアザナ。

正面に見える階段は登らず、左に回り込む。

最も外側の城壁を見下ろす。曲線が美しい。上部中央は右掖門(うえきもん)。

西に向かい、右掖門の脇を通り過ぎ、

久慶門(きゅうけいもん)から外に出る。外に出て振り返ったところ。

城壁の外側をまた東に向かう。城壁に沿ってグルっと半周しようという計画。

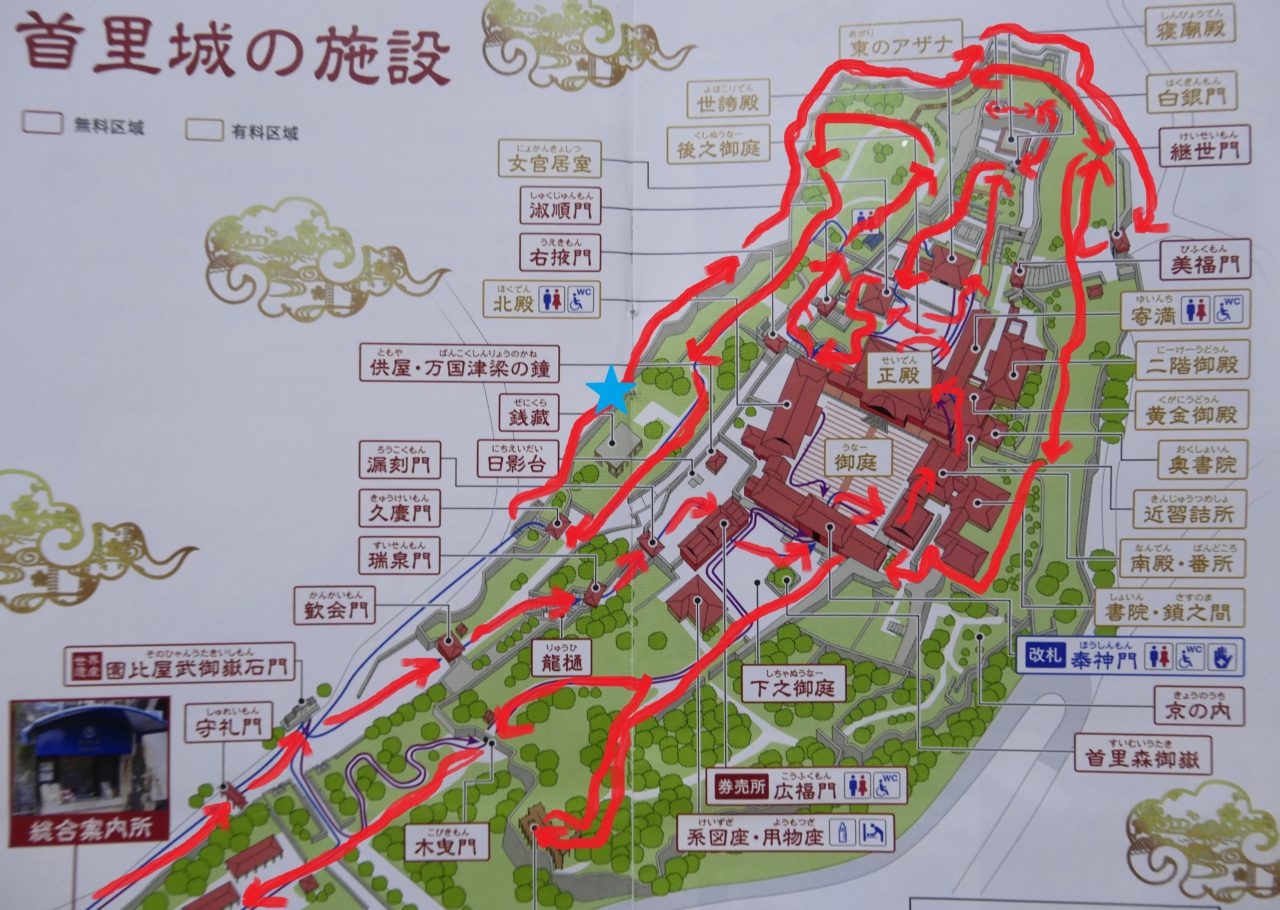

今いるのは、マップ中央の青い★あたり。

これから時計周りにグルっと回る。

城壁らしい城壁が続く。

左手は沖縄芸大。

東に進むにつれて高くなる。正面に東のアザナ&鐘楼エリアが見えてきた。

東のアザナ&鐘楼エリアの下を通り過ぎ、、、

城壁のカーブに沿って先に進む。

継世門(けいせいもん)が見えてきた。

継世門から中に入る。

正面に美福門が見える。ここからは中には入れない。

右手にある階段を登って、東のアザナのすぐ下に向かう。

左が東のアザナ、右が鐘楼エリア。

階段を右に降りるとガマ遺構。

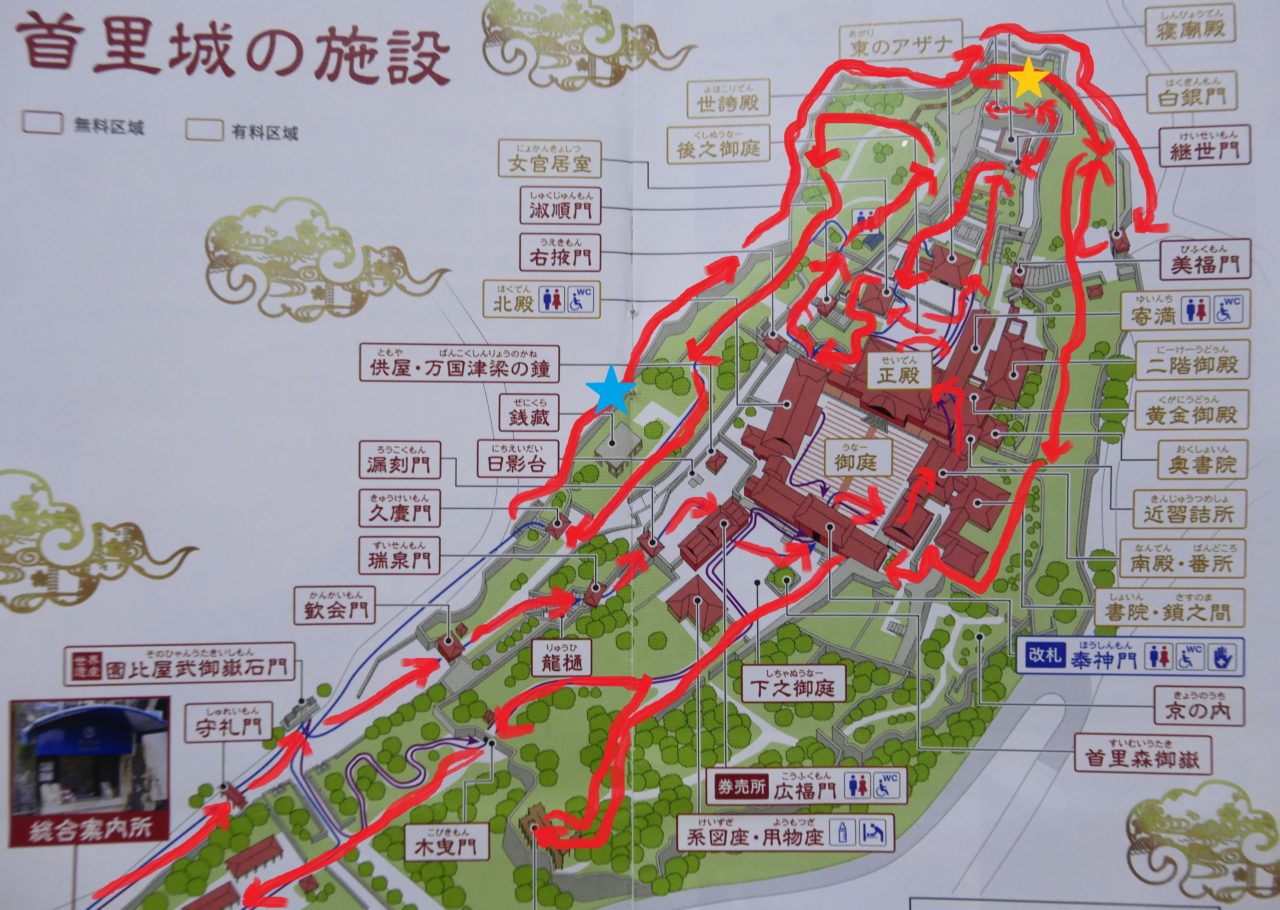

今いるのは、マップ最上部の黄色い★あたり。

階段を美福門側に戻る。

美福門の前を通り過ぎ、ずっと西まで歩く。

西(いり)のアザナ。

正面の赤い屋根は首里杜館(すいむいかん)。首里城公園レストセンター。

レストラン、カフェ、ショップなどがある。

木曳門(こびきもん)から外へ出る。

門の上には木造の建築物があったはずだが、復元はされていない。

建物があった凹みに雑草が茂っているだけ。

ローカルな門は無視されがちだ。ちょっと哀愁がある、こんな門が好き。

ちょうど歩き終わったタイミグで雨が降り始めた。

カッパのズボンを履く。

カッパの上を着る。

ヘルメットをかぶる。

傘をさす。

スマホと小さなビニール袋を持って樹の下に行く。

Googleマップに宿の近くのスーパーマーケットをセットする。

スマホにビニール袋を被せて相棒バイクに戻る。

フォルダーにスマホをセットする。

傘をしまう。

エンジンをかけて走り出す。

雨が降ると一つ一つに手がかかる。

【本日の宿】

那覇、泊(とまり)ふ頭付近。若い人たちが運営する大規模ゲストハウス。2泊め。

【本日のデータ】

歩行距離:5km

歩数:10,416歩

登った階数:25階